Sciences sociales du Jour Dernier

(mon contentieux avec

les institutions et les diplômés

postcoloniaux)

Textes

rédigés

à partir du 20

avril 2020, (journal des modifications ici)

Chantier en cours

d’organisation, donc beaucoup de radotages,

je plaide l’indulgence du lecteur…

Un cheminement de pudeur : mon contentieux avec les sciences sociales

Les temporalités de l’effondrement : méditation réflexive à partir de la sourate du Temps

La crise de l’université post-coloniale : pistes de lecture anthropologiques

De l’impuissance intellectuelle post-coloniale

Ma condition de physicien reconverti

Éthique musulmane et ethnographie du contemporain

Jeanne Favret-Saada et les non-dits de l’ère post-coloniale

La révolution malinowskienne, Naven et moi

Reprise du dénouement de mon premier terrain (2003)

la constitution anthropologique du monde monothéiste

Pourquoi replonger aujourd’hui dans ces mésaventures ?

L’ethnographe et l’exilé : un chassé-croisé

La configuration ethnographique

Névrose expérimentale et homosexualité

Sur le terrain de l’intelligence

La société taezie comme « ordinateur social » (premières semaines)

L’Occident et le monde : une double contrainte

« Alliance d’enquête » : une théologie de l’alliance en sciences sociales ?

L’ostéopathe des alliances d’enquête

Clivages institutionnels, théologiques, familiaux

Le « recadrage » de Florence Weber (février 2004)

La réception de Ziad (août 2004)

« Toute ma communauté est pardonnée sauf les ostentateurs (mujâhirîn). Et certes fait partie de l’ostentation (mujâhara) qu'un homme fasse quelque chose la nuit puis au matin, alors que Allah l'a caché, il dit: “Oh untel hier j'ai fait telle et telle chose”. Certes il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur, et le matin il découvre ce que son Seigneur a caché »

Mon contentieux avec les sciences sociales se noue dans un incident apparemment anecdotique : une relation homosexuelle établie en octobre 2003, avec un ancien du quartier dans lequel je venais de séjourner deux mois pour mon premier terrain. Il me restait encore trois semaines avant l’avion du retour, mais j’étais déjà dans un état de grande confusion. Chaque soir, je passais de longues heures à tenir mon carnet de terrain. Dans ce quartier, je vivais une expérience extrêmement forte et déstabilisante, parce que j’étais totalement incapable de donner sens à ce qui se passait autour de moi. Je ne pouvais douter de la bienveillance des Yéménites, je ne pouvais prêter attention aux rumeurs de viols que l’on faisait parvenir à mes oreilles depuis mon arrivée. Mais juste pour souffler un peu, je m’étais rendu dans la Capitale. Lui était exilé depuis quelques années, il connaissait tous les protagonistes de mon enquête et ne demandait qu’à échanger avec moi. Je n’ai pas cherché à ce que ça arrive, en tous cas pas consciemment. En fait lui non plus je crois. Finalement je suis resté à ses côtés les trois dernières semaines. J’ai arrêté de tenir mon carnet de terrain, je n’ai fait que revisiter les péripéties des semaines précédentes. Puis je suis rentré en France rédiger mon mémoire de maîtrise.

Cet incident n’a jamais été mentionné explicitement, dans aucun de mes écrits académiques ultérieurs. L’été suivant je suis revenu dans cette même ville pour approfondir mes recherches, comme si de rien n’était, et ainsi de suite les années suivantes. Pour autant, je n’ai jamais oublié les circonstances dans lesquelles j’étais passé à l’écriture pour la première fois, comment j’avais réaffirmé la maîtrise intellectuelle de mon objet de recherche. Bien entendu dans mon esprit, le modèle avait pris la place de la réalité, au fil des longs mois d’écriture et d’analyse. Ce passage à l’acte homosexuel était inscrit dans mon regard, il se voyait sur mon visage - en fait je le portais à chaque instant. Pour autant dans mon travail, je traitais de problématiques sociologiques générales : les phénomènes d’autorité de quartier, la condition des travailleurs journaliers ruraux, la sociabilité des commerçants…

J’ai eu une nouvelle directrice de recherche à partir de l’année de DEA (2004-2005), une historienne et anthropologue franco-tunisienne, très exigeante. Nos rapports n’étaient pas faciles au début : elle était de formation très littéraire et recevait mal mes tentatives de modélisation, pourtant je la savais clairvoyante sur le fond. À travers nos échanges, j’ai compris que je ne pouvais taire plus longtemps cette dimension de mon travail - j’ai compris surtout que je pouvais lui faire confiance. Alors au cours de ma première année de thèse (2005-2006), j’ai fait évoluer ma problématique. J’ai investi les questions de genre, et j’ai commencé à faire apparaître le fil invisible qui reliait tous mes objets de recherche.

Mon objectif scientifique depuis le départ, c’était de comprendre l’histoire sociale locale à partir d’interactions ethnographiques situées. Dans ma formation antérieure, mon domaine de prédilection était la physique des transitions de phase, et je cherchais à faire quelque chose d’équivalent. Or je voyais bien que si l’on concevait la réalité sociale comme une chose extérieure, ce projet était impossible à réaliser : aucune équation magique ne permettait de relier entre elles les observations micro et macrosociales. Par contre une certaine cohérence commençait à apparaître, dès lors que je faisais intervenir le point de vue sociologique - le point de vue qui constitue les faits sociaux comme des choses - et en le faisant intervenir, non pas en tant que point de vue surplombant la réalité sociale, mais comme faisant partie intégrante de celle-ci. Au fond, je redécouvrais en tâtonnant les principes de la cybernétique (ou écologie de l’esprit), c’est-à-dire la remise en cause du dualisme cartésien entre l’esprit et la matière.

Quelques années plus tard, j’allais affirmer des idées iconoclastes mais cohérentes :

1.indépendamment de la présence de l’observateur, les comportements sociaux s’organisent déjà autour du point de vue Occidental, en tant qu’instance symbolique indissociable du régime moderniste ;

2.l’arrivée d’un Occidental en chair et en os au milieu de cette modernité bien huilée produit des perturbations, que le sociologue met au compte de la « réalité sociale » faute de savoir les gérer autrement.

Mais à ce stade, bien en amont des Printemps Arabes, je tâtonnais encore sur « comment observer l’interaction entre le point de vue sociologique et la réalité sociale » - l’idée fixe de mon mémoire de DEA - et ces tâtonnements étaient difficiles à suivre, surtout pour des chercheurs littéraires.

Tout cela devenait beaucoup plus facile à illustrer avec « l’homoérotisme », une problématique de recherche alors en plein essor dans les études sur le monde arabo-musulman. Après les attentats du 11 septembre 2001, beaucoup de chercheurs s’étaient mis à étudier le tabou sur l’homosexualité, avec l’idée qu’il y aurait là une clé du blocage politique arabe. Ces études montraient la genèse de cette situation à travers l’histoire des rapports entre l’Europe et l’Islam - voir « Homoérotismes et trames historiographiques du monde islamique », un article de synthèse de ma directrice Jocelyne Dakhlia, paru en 2007 (Annales HSS 62, no 5 : 1097‑1122). Or au Yémen, certaines régions du Nord sont longtemps restés à l’écart des mouvements de modernisation, tandis que les régions du Sud sont en rapport avec l’Europe depuis les premiers stades de l’expansion britannique. Quant à la ville de Taez où je travaillais, elle constitue une sorte de zone tampon. Du coup, mon approche cybernétique de la situation ethnographique apportait une intelligibilité réelle à cette société. Mais tout cela reposait sur l’observation de « l’homoérotisme », c’est-à-dire des jeux de séductions, des boutades, insultes et autres allusions sexuelles, dont je décryptais le fonctionnement en situation.

Évidemment, sans la relation nouée à la fin de mon premier séjour, je n’aurais jamais accédé à ces observations. La raconter était inenvisageable, par respect pour mes interlocuteurs comme pour moi-même ; de toute façon ça n’aurait rien apporté d’essentiel, vu que ça s’était déroulé ailleurs. Reste que ce passage à l’acte était nécessaire d’un point de vue logique : tous mes interlocuteurs s’en rendaient compte, et je m’en rendais compte un peu moi-même. C’était le talon d’Achille de ma recherche, sur lequel certains ne manquaient pas d’appuyer… Certains Yéménites francophones, vexés au fond de ne pas être sollicités comme intermédiaires, faisaient courir des rumeurs infamantes quant à ma vie personnelle en France : on disait que je m’étais « marié avec un noir » - ce qui voulait dire coming out, en langage codé yéménite. En fait, cette situation clivait la société yéménite, entre ceux qui reconnaissaient ma dignité et ceux qui la contestaient. J’étais moi-même très ambivalent, ne sachant à quel saint me vouer : je n’avais pas vraiment conscience du poids que représentait cette histoire, pour ceux qui étaient mes véritables alliés.

À la fin de ma deuxième année de thèse, le 19 août 2007, l’un de mes premiers interlocuteurs met le feu à sa maison, quelques heures après mon retour pour un quatrième séjour. Sans vraiment m’en rendre compte, j’avais été une pomme de discorde à l’intérieur de cette famille, notamment entre Ziad et son frère aîné Nabil, une figure emblématique du Régime qui travaillait dans la police des souks, dont je ne voulais pas entendre parler. Or c’est Nabil qui nourrissait la famille, tandis que Ziad avait complètement renoncé à travailler. Depuis notre rencontre, la spéculation intellectuelle l’avait rendu déconnecté, incapable d’affronter la corruption ordinaire. Et voilà que Nabil décède dans un accident de voiture, le 31 décembre 2006. Ziad ne se sent plus de reprendre son poste, et son petit frère Yazid n’a jamais eu les épaules suffisantes. Alors on envoie Ziad en clinique psychiatrique, dans l’espoir que les électrochocs le guérissent. Ziad prévient qu’il mettra le feu pour se venger, mais son passage à l’acte est conditionné par mon retour… Après quoi il se laisse emporter en prison.

Sur le moment, je me tiens à distance. Je ne comprends que confusément ce qui s’est passé au sein de cette famille, et tout cela relève après tout d’un drame privé. Pour autant les semaines suivantes, une remise en question fait son chemin. J’ai compris à présent qui sont mes vrais alliés, et je sens qu’il faut mettre un terme à cette situation. Ma conversion à l’islam est l’aboutissement logique de ma recherche, ce processus réflexif d’immersion dans la société yéménite, où j’ai appris peu à peu à sentir le poids de mon propre regard. Cela ne remet absolument pas en cause mon projet de thèse - je n’entre alors qu’en troisième année. Simplement, cela m’amène à clore progressivement le corpus de mes matériaux, à me retirer par étapes entre 2008 et 2010, et à défendre une conception des sciences sociales où l’accessibilité du terrain ne va pas nécessairement de soi. Mais à l’époque, personne n’est disposé à l’entendre : le Yémen est un pays ouvert, accessible aux visiteurs, son accessibilité étant constitutive de sa modernité… Même au sein des sciences sociales françaises, avant l’affaire Merah et les terribles attentats ultérieurs, on accepte difficilement l’idée que l’islam échappe à l’empire sociologique. C’est aussi avant l’élection de Donald Trump et le mouvement Gilets Jaunes, on accepte difficilement l’idée que les sciences sociales ne soient pas en prise directe avec le réel.

En 2013, je suis contraint de jeter l’éponge, et je pars m’installer à Sète pour vivre autre chose. Je travaille deux ans comme prof de maths, mais je suis rattrapé par l’actualité des attentats, et le Yémen qui s’enfonce dans la guerre. Je me replonge dans mes recherches personnelles en anthropologie générale, en théologie et en histoire des sciences, tout en me formant sur la laïcité à la fac de droit de Montpellier. En août 2017, je fais le pèlerinage à la Mecque.

(2) Certes l’humanité court à sa perte

(3) hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres,

se recommandent mutuellement la droiture

et se recommandent mutuellement l’endurance !

Sourate

du Pouvoir (Al-Mulk), versets 6 à 11.

Traduction de Mohammed Chiadmi.

Il est absolument certain que les universités survivront à la crise actuelle : anthropologiquement elles sont le vaisseau de la chrétienté catholique romaine, cette branche du monothéisme qui à un certain stade (XIIème siècle) a voulu fonder sa théologie sur Aristote, oubliant toutes les réserves du christianisme primitif à l’égard du paganisme gréco-latin. Il n’y a aucune raison que cette culture ne disparaisse. Pour autant en 1789, on a démantelé en premier les institutions du Clergé Régulier, celles qui étaient censés prier pour le salut de la société… Il est bien possible qu’on en passe par là, tant la déconnection de ces institutions avec le monde apparaît maintenant au grand jour. Notre reconnexion, de mon point de vue, passe par une réappropriation laïque des structures théologiques, qui continuent d’organiser l’évolution du monde.

Est-ce un hasard si les années 2010 ont vu simultanément l’effondrement du Moyen-Orient et la généralisation de la prise de conscience écologiste ? Les militants écologistes ont-ils seulement conscience de cette coïncidence, et de sa signification ?

Pour ma part je ne suis pas « collapsologue », et je ne crois pas en la collapsologie. Je ne vois pas bien ce qu’une appréhension rationaliste de l’effondrement peut apporter de constructif au débat, à part faire frissonner dans les chaumières, et contribuer à nous y maintenir. Je ne crois pas au jeune premier qui prétend connaître les mécanismes de l’effondrement : je pense qu’il connaît surtout les mécanismes de sa propre promotion éditoriale, une capacité instinctive à accorder sa propre curiosité intellectuelle aux angoisses collectives du moment. Je ne crois pas plus en l’écologie d’inspiration social-démocrate, qui vend aux électeurs sa prétendue sagesse en s’autorisant de tel ou tel désastre lointain.

Ce que l’un comme l’autre ignorent, par pure inculture, c’est que le problème de l’effondrement structure déjà toutes les traditions intellectuelles dont nous sommes les porteurs : je pense au vieux problème des rapports entre raison et révélation, l’enracinement de la pensée dans le monothéisme et du monothéisme dans la pensée. Cet enracinement a été mis entre parenthèses par la révolution industrielle et la découverte des énergies fossiles, mais la conversion utilitariste n’a tout de même pas redéfini tous les mots de la langue ! Ceux là veulent nous enfermer dans une nouvelle religion autonome, une repentance spécifique de la révolution industrielle. Ils sont en cela les alliés objectifs de l’autoritarisme technocratique.

Je ne crois pas à la collapsologie, mais je crois aux sciences sociales : celles qui s’inclinent humblement devant la marche du social, la capacité des hommes à faire destin commun. Je crois à la mémoire du temps long, à l’articulation de la culture générale et scientifique ; je crois à l’enracinement dans une tradition spirituelle, à l’oecuménisme monothéiste, et au travail laïque de l’épistémologie. Avec tout cela, je crois en la capacité des sciences sociales à circonvenir la fin d’une époque, à faire advenir celle qui vient déjà.

Sourate de Hûd, traduction de Mohammed Chiadmi.

Longtemps j’ai été hanté par le chassé-croisé décrit plus haut, entre spécialistes des sociétés musulmanes et musulmans diplômés. En fait depuis mon arrivée à Taez en 2003, du fait même que j’ai choisi d’enquêter dans cette ville, capitale de l’éducation et du modernisme yéménite, lieu de toutes les contradictions post-coloniales : c’était ma condition d’ethnographe, d’être soumis simultanément à ces deux discours.

En juin 2004 lorsque je soutiens mon premier mémoire, mon mariage aux sciences sociales est consommé ; en lisant mes récits, on comprendra que c’était déjà une première mise à l’eau.

Une deuxième étape intervient en septembre 2007, avec ma conversion à l’islam : quelque chose comme la révélation qu’« Ils ne croiront jamais », d’un côté comme de l’autre. Mais il me fallait construire une arche pour remporter avec moi Ziad, celui qui avait cru en moi.

Sur les eaux académiques, j’ai tenté de faire voguer l’arche. Avec cette étrange conversion ethnographique, je faisais monter les enjeux : mes interlocuteurs n’étaient plus simplement les spécialistes du Yémen et les diplômés Yéménites, mais plus largement, sociologues de l’Islam et diplômés islamistes - gardiens les uns comme les autres de leur orthodoxie, mais pas si éloignés au fond. J’ai dû abandonner ma thèse en 2013, précisément au moment où la vague des Printemps Arabes les avaient porté au pouvoir. (C’est juste un peu avant, début 2012, que ma directrice de thèse franco-tunisienne, Jocelyne Dakhlia, m’a « plaqué », à un tournant de l’histoire de la Tunisie, ce face-à-face entre sciences sociales et islamistes en vue de la rédaction de la nouvelle constitution).

Me voilà rendu à la société française : je déménage à Sète début 2014, où je dois tenter de faire voguer ma barque… Cette fois encore, je suis tiraillé de manière précoce, par un clivage qui ne tardera pas à apparaître au grand jour, entre le camps macronien et le camps Gilet Jaune.

Dès la fin de l’année 2017, je reçois le signal de mettre à l’eau mon arche : publication unilatérale de ma thèse, puis de mes archives vidéo. Au Yémen, l’ancien président Ali Saleh vient d’être assassiné par ses alliés Houthis, après avoir tenté de tendre la main à l’Arabie Saoudite. Cet épilogue signe l’effondrement définitif de son camps, et de la formule politique post-coloniale. À ce stade, je n’ai plus honte. Je sais que mes gesticulations dans la société yéménite (visibles de tous sur ces vidéos), comme mes gesticulations dans le monde académique (visibles de tous dans mes ébauches de chapitres), dessinent malgré tout une petite musique cohérente. C’est encore sinueux mais ça ne prend pas l’eau : un navire construit dans une coquille de noix.

À l’automne 2018, je mets en ligne mon chantier « scène primitive », entièrement construit autour d’une minuscule intrigue sexuelle survenue quinze ans plus tôt : une vrai-fausse tentative de viol et un vrai-faux passage à l’acte homosexuel, où sont concentrées toutes les contradictions de mon rapport au « terrain ». Les Yéménites à ce stade sont au 36ième dessous - j’envoie ça surtout au visage des musulmans diplômés. Je les mets au défi de comprendre en quoi cette histoire les concerne.

Quelques semaines plus tard, le mouvement Gilet Jaune fait irruption, et je me découvre à la fois musulman et sans-culotte. Je reproduis ici la conclusion d’un de mes derniers textes de l’année 2018 (sachant que j’écrirai très peu en 2019, je serai trop occupé…) :

Au fond, si j’ai fini par descendre moi aussi sur les ronds-points, c’est surtout par rapport à Ziad. Cette histoire me tient depuis de nombreuses années : sans y penser toujours, je sais que là-bas Ziad tient bon. Et c’est la dernière dignité qu’il me reste, aussi bien face à ma famille, face à la communauté musulmane ou face au monde académique établi. Ce nouveau clergé régulier, les gilets jaunes sont en train de lui baisser son froc comme en 1789, d’une manière que les Yéménites n’ont jamais été autorisés à faire. D’une manière qu’ils n’ont jamais songé à faire. En octobre 2003, c’est moi qui ai baissé mon froc tout seul. Et bien sûr que je le referais, si c’était à refaire. J’appartiens à ce peuple-là.

Et puis arrive le confinement, de manière inattendue. Je viens alors de m’enfermer dans la cale de l’Alternative Sétoise - car je suis dans le même bateau que la gauche, et dans le même bateau que les sciences sociales, que je le veuille ou non. Mais moi je sais, ce qu’eux s’obstinent à ignorer, que les sciences sociales ne peuvent être le lieu d’une rencontre. Or à peine je suis descendu à la cale pour bouder, je réalise que tous les matelots ont été confinés chez eux. Situation spectaculaire : il n’y a plus personne dehors, et le bateau France part à la dérive. Le piège s’est refermé. Le temps de la rencontre est révolu.

« Voici donc l’Enfer qui vous était promis ! Subissez-en l’épreuve aujourd’hui pour avoir refusé de croire ! » Et ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches. Mais leurs mains les dénonceront et leurs pieds témoigneront de leurs actions. Si Nous le voulions, Nous les frapperions de cécité, et ils chercheraient en vain leur voie, sans y parvenir. Et si Nous le voulions, Nous les pétrifierions sur place, si bien qu’ils ne pourraient plus ni avancer ni reculer. Celui à qui Nous accordons une longue vie verra péricliter ses facultés mentales et physiques. Ne le comprennent-ils donc pas ? Nous n’avons pas enseigné la poésie au Prophète ; cela ne saurait lui convenir. Le Message qu’il apporte n’est qu’un rappel et une Lecture édifiante, visant à avertir les âmes sensibles au bien et à montrer le bien-fondé des peines annoncées aux infidèles. (Sourate de Yâ-Sîn, 63-70).

Au fond, je crois en notre capacité à reconnaître le monde duquel émergent les prédictions d’apocalypse. C’est la seule voie pacifique de déconfinement.

Les sciences sociales contemporaines vivent sur une croyance ancestrale au pouvoir de la bénédiction : l’art de bien nommer - en fait l’art de nommer tout court, le plus souvent, en utilisant les mots de l’institution. Nommer comme ont nommé les prédécesseurs : c’est la condition d’existence d’une parole de sciences sociales. L’académisme et le conservatisme universitaire sont une réalité de tous temps, mais voici ce qui les distingue dans leur version néolibérale actuelle : l’essentiel ici est de produire pour le lecteur, pour le monarque spectateur, de s’intégrer à cette vaste entreprise concurrentielle de bénédiction du monde.

Passé le respect des règles de l’orthographe, le conservatisme universitaire a abandonné tout souci de cohérence intellectuelle. En actant la fin des grands paradigmes, les chercheurs ont même perdu notion de l’enjeu : la cohérence intellectuelle comme gage d’être en prise avec le monde. Toute inventivité et audace intellectuelle est inconcevable, du fait que ces milieux ont cessé depuis longtemps d’entretenir un rapport au monde social - au sens d’un rapport ouvert, expérimental, susceptible de ménager la surprise. Le seul exercice concevable consiste au ressassement satisfait du même petit jeu de références bibliographiques - avec si possible leur réconciliation post-mortem : les citer toutes en mêmes temps, afin de cumuler la grâce procurée par leur autorité. Cela pour les meilleures plumes, celles qui feront carrière. Et au bas de l’échelle, corrélativement, demeure la règle de base que toute thèse de doctorat est recevable, si tant est qu’elle « donne à voir ». Si tant est qu’elle entretient l’institution dans sa prétention à dire le monde. La prostitution intellectuelle n’a plus aucun sens, précédée qu’elle est d’un rapport au monde de prostitution subjective. Il s’agit de faire voir en se faisant voir. Et de jouir de cette position médiatrice, tout en dénonçant l’ordre mondial où elle s’inscrit.

Voilà pour la tendance générale, dont on comprendra plus loin que mon enquête constitue une sorte d’ethnographie, à mon corps défendant. Car pour ma part, ayant toujours eu conscience d’incarner à l’extrême cette évolution, il m’a toujours fallu la nier. Dans cette débâcle j’ai toujours voulu voir - et j’ai vu - des chercheurs se débattant comme moi avec la complexité. À quoi bon faire des reproches aux institutions, quand on est soi-même constitué par elles, et qu’on prétend les intégrer ? Ce n’est pas l’institution qui m’a empêché de devenir anthropologue, plutôt le milieu des sciences sociales. Il m’en a empêché parce que ma thèse lui tendait un miroir, bien malgré moi, et sa honte l’empêchait de voir ce qu’elle voulait lui montrer.

En critiquant l’institution, on commet souvent l’erreur de lui attribuer la destinée collective, qui se joue en d’autres cieux. L’évolution est plus large, et trouve sa source dans une conjoncture historique particulière, étroitement liée à la césure de 1945, à l’émergence d’un ordre post-colonial puis à son épuisement. Il était inévitable que la sclérose institutionnelle des sciences sociales ne produise un décrochement d’avec le monde, inévitable aussi que toute une génération de chercheurs participent de cette évolution sans s’en rendre compte. L’institution préexistait à cette conjoncture, et elle lui survivra. L’institution est précisément ce qui, du sein même cette évolution, maintient l’espoir d’une conscience historique.

À titre de comparaison, on peut songer à une figure intellectuelle issue du monde colonial, d’une importance considérable pour l’anthropologue française contemporaine. Née en 1934, Jeanne Favret-Saada grandit à Sfax dans le Sud de la Tunisie, au sein d’une famille juive encore organisée comme une tribu, qui jouit néanmoins de la nationalité française et d’un accès à la culture. Elle s’est confiée sur cette expérience dans un entretien récent (donc très tardivement). Et à première vue, cette expérience peut sembler relativement comparable à celle des milieux privilégiés de la Tunisie indépendante. Or je ne peux songer à aucun auteur originaire du Maghreb post-colonial, dont la production égale cette auteur, dont d’ailleurs la plupart des lecteurs ignorent totalement la tunisianité. Il est toujours difficile d’évaluer la puissance intellectuelle intrinsèque d’une œuvre, mais c’est un fait que le « facteur d’impact » de Jeanne Favret-Saada dans l’anthropologie française peut difficilement être égalé. Pour prendre un autre exemple, on peut aussi penser au statut inégalé de Mohammed Arkoun (1928-2010) dans l’islamologie d’expression française, lui aussi un « rescapé » de la période coloniale.

La posture, dénoncée plus haut, du chercheur en sciences sociales hédoniste, jouissant de sa position médiatrice, a donc partie liée aux innombrables trajectoires biographiques de sujets post-coloniaux qualifiés, dont elle constitue malgré eux la condition ordinaire. L’ordre post-colonial organise l’impuissance intellectuelle, d’abord chez les sujets post-coloniaux qualifiés (issus des systèmes éducatifs des états indépendants), mais cette impuissance se transmet mécaniquement à l’ensemble du corps universitaire.

Sur cette médiocrité académique, j’avais posé pour ma part une sorte de déni : je m’interdisais de la voir parce que j’étais de formation scientifique, recevant l’hospitalité des disciplines littéraires. Mais dans le même temps, je travaillais depuis 2003 sur la ville de Taez, c’est-à-dire la frange hautement qualifiée de la société yéménite, avec laquelle j’avais mis un point d’honneur à établir des relations intellectuelles symétriques - donc à ne pas recevoir leur hospitalité, mais à construire plutôt l’échange sur un terrain neutre. Et à partir de 2007, mes analyses s’étaient focalisées sur la critique des « informateurs » - au sens de la méthodologie ethnographique : une problématisation systématique de la position de médiateur. Mais lorsque je tentais de partager cette critique, notamment avec les Yéménites francophones, j’ai toujours été confronté à l’incompréhension et au silence : à leurs yeux, il ne pouvait simplement en être autrement. Et ce dialogue de sourd caractérise mes échanges avec les musulmans diplômés, d’une manière plus générale.

L’important pour moi était de rester physicien, de rester en contact avec cette intuition, qui seule pouvait définir ma fidélité aux autres et à moi-même. C’est cette obsession qui a dicté toutes les pérégrinations de ma recherche. Avant que je ne réalise le lien fondamental entre l’intuition et la honte, il m’a fallu un certain temps. À l’origine, le lien apparaissait accidentel, produit des circonstances particulières que j’ai déjà évoqué. Il fallait retrouver mon intuition, pour surmonter ma honte dans les interactions, et retrouver prise ainsi sur la juste théorie. Il m’a aussi fallu du temps pour accepter que le monde n’était pas « là-dehors » (comme dit Bateson), et qu’en ce sens la juste théorie n’existait pas nécessairement. Le monde n’était pas semblable à un repère de coordonnées cartésiennes, où chaque objet géométrique peut correspondre à une équation algébrique. Mais cette rupture avec le dualisme cartésien, là encore, a pu sembler accidentelle à l’origine, étroitement liée à des circonstances particulières de mon terrain et de ma vie (je venais de me convertir à l’islam, sans qu’en fait cela ne change fondamentalement la logique de mon travail).

Ce n’est qu’à travers ce cheminement que j’ai pu aboutir à une compréhension assez systématique du rapport entre l’intuition et les sphères domestiques (c’est-à-dire à nouveau la honte au sens du « sacré gauche » de Bourdieu), soit une représentation assez semblable à celle du diplômé post-colonial. À mesure que je quémandais la reconnaissance de ma petite histoire, auprès de telle ou telle chapelle du monde académique, j’ai réalisé peu à peu que j’étais en train d’évoluer non pas dans le ciel des idées, mais bien de voyager dans une succession d’espaces domestiques, disposés selon un agencement bien particulier. Et il m’a fallu plus de temps encore, pour envisager que je puisse ne pas avoir ma place au sein de cet agencement…

En même temps, ce déficit est systématiquement mis au compte du « retard », du « sous-développement », autrement dit de la pauvreté, de sorte que tous peuvent prétendre combler ce retard à leur manière, en « acquérant la science » - en fait sans jamais s’interroger collectivement sur ce qu’ils font. Or je crois que nous n’en sortirons pas sans poser des mots sur un phénomène, qui relève moins d’un retard ou d’un sous-développement, que d’une lâcheté intellectuelle chronique.

Voilà plus d’une douzaine d’années que je porte cette histoire dans la communauté musulmane. J’ai beaucoup côtoyé d’étudiants et de diplômés, avec lesquels je me suis souvent découvert des affinités intellectuelles. Et bien sûr j’ai régulièrement tenté de partager mon travail en sciences sociales et les circonstances de ma conversion à l’islam. Après tout, l’histoire n’est pas tellement compliquée à comprendre… J’ai aussi parlé de mes interlocuteurs au Yémen, quelques personnes auxquelles à l’évidence je dois tout, parce qu’elles ont su assumer avec dignité un rôle qui leur était tombé dessus, qu’elles n’avaient pas choisi. Or s’il est un trait partagé par tous ces interlocuteurs diplômés, c’est le refus obstiné de considérer que je pourrais avoir une responsabilité quelconque vis-à-vis de cette famille.

C’était déjà le point inacceptable dans mes rapports avec les institutions des sciences sociales : un véritable casus belli, défendu d’autant plus efficacement qu’il n’était jamais assumé comme tel. Officiellement, les sociologues passent leur vie à s’interroger sur l’impact de leur propre regard sur leurs observations. Cette dialectique entre « l’angoisse et la méthode » - pour reprendre un titre fameux de l’anthropologue Georges Devereux - est au fondement des sciences du comportement :

C’est ni plus ni moins dans cette tradition réflexive de l’anthropologie, qui a pignon sur rue, que mon travail s’est toujours inscrit - en amont comme en aval du premier passage à l’écriture. On était plus ou moins emballé par mon travail parmi les chercheurs en sciences sociales, mais aucun n’a jamais prétendu que celui-ci manquait de scientificité, du simple fait que j’abordais une thématique comme celle de « l’homoérotisme », ou à cause de tel écart ponctuel de comportement dont on pouvait soupçonner qu’il se soit produit.

Je peux dire que d’une manière générale, les chercheurs en sciences sociales se penchaient volontiers sur mon travail : parce qu’ils ne comprenaient pas, sincèrement, la situation dans laquelle je me débattais, et ce qui m’empêchait de finaliser seul ce travail. Certains croyaient devoir me conseiller d’écrire un roman, voire d’aller consulter un psy, pour soulager mon « rapport » à cette histoire… Dans l’ensemble, ils n’avaient aucun mal à concevoir ma responsabilité, simplement ils trouvaient déraisonnable d’engager la responsabilité structurelle de l’institution au-delà d’un certain point, comme je tentais inlassablement de le faire. Ce n’est pas que j’étais devin - personne ne pouvait se figurer la destruction totale du pays - pour autant je percevais des enjeux réels, allant au-delà de ma propre culpabilité… Bref s’il y avait là une mauvaise foi, c’est dans le sens inhérent au fonctionnement des institutions, simplement liée à l’aveuglement de ses membres.

Le réflexe était très différent chez mes amis musulmans, parmi les diplômés avec lesquels il semblait concevable de partager cette histoire. Je ne parle pas de la répulsion qu’une simple évocation de l’homosexualité suscite parfois chez certains - il ne s’agissait pas de ça, ou alors de manière très indirecte. Le désaccord portait plutôt sur ma relation à Ziad, et à sa famille plus largement : un refus net de prêter attention au délire de Ziad, et plus largement de s’aventurer dans la compréhension de cette configuration. Je n’avais pas à me sentir responsable.

En ne reconnaissant pas cette convergence, les musulmans se ferment les portes de l’ethnographie. Ils ont sans doute de très bonnes raisons, mais cette attitude les condamne à une perplexité a-historique, spectateurs impuissants du basculement du monde. Plus grave encore, ils excluent de notre communauté ceux qui ont été mes interlocuteurs. À l’ère post-coloniale, les musulmans ne peuvent s’identifier ni à l’ethnographe, ni à ses interlocuteurs. Ils restent à la marge de cette « communauté des ethnographes », évoquée par Florence Weber :

« Lorsqu'il est confronté, dès la préparation de son enquête et jusqu'à la publication de ses résultats, à des enquêtés qui le craignent ou l'apprécient, le fuient ou le recherchent, le manipulent ou le contestent, et vis-à-vis desquels il se sent, au fond, toujours coupable d'être là par pure raison scientifique, l'ethnographe n'est pas seul. Il est entouré par les autres ethnographes et, au-delà, par les autres social scientists, sociologues, anthropologues, historiens, morts ou vivants, avec lesquels il partage, au-delà des conflits et des intérêts, une même croyance dans la possibilité et la rigueur spécifique des sciences de la société, une même conviction de faire oeuvre collective, une même certitude que le monde où nous vivons ne peut rester ou redevenir vivable que si son intelligibilité croît. »

Manuel de l’Ethnographe (PUF 2009), p. 7.

J’ai pourtant la conviction qu’on ne peut contribuer à l’intelligibilité de la Révélation sans contribuer à l’intelligibilité du monde. Une fonction que ne remplissent plus les formes aujourd’hui hégémoniques du témoignage musulman, du fait qu’elles sont contaminées par des prémisses nationalistes et dualistes, qu’elles partagent en fait avec les sciences sociales. Permettre aux musulmans d’assumer pleinement la responsabilité du témoignage, face aux désordres actuels, c’est aussi l’objectif de ce « déconfinement », dont je tente ici d’esquisser les contours.

(Un gros chantier, étant donné son importance dans mon travail… Seulement quelques pistes ici)

À propos de la sorcellerie dans le bocage mayennais, en 1977, Jeanne Favret-Saada explique :

En prétendant exporter au Yémen la méthodologie de l’ethnographie réflexive, je m’embarquais dans quelque chose de fou. Je le savais confusément, mais il y avait là une folie nécessaire, dès lors que le Moyen-Orient avait cessé d’être la chasse gardée de l’Orientalisme pour passer dans le giron des sciences sociales généralistes, l’ethnographie réflexive devenant parallèlement leur cutting edge, le lieu privilégié de leur réinvention.

Je ne peux prétendre, à ce stade, discuter cette œuvre avec l’intelligence qu’elle mérite, n’ayant pas encore su tirer au clair les implications de ma propre enquête. Néanmoins, il est utile de garder en tête la trajectoire biographique de Jeanne Favret-Saada, pour aborder mon propre récit : comme contrepoint d’une part à ma propre configuration familiale dans cette époque des trente-glorieuse, d’autre part à ma propre tentative de pratiquer l’ethnographie dans un pays arabe quelques 40 ans plus tard. Je renvoie à quelques extraits d’un entretien récent, pour la série « Les Possédés et leurs mondes » (Université de Laval / Université Catholique de Louvain).

À l’origine du parcours de Jeanne Favret-Saada, il y a la situation coloniale : son enfance dans la communauté juive de Sfax, dans le Sud de la Tunisie sous protectorat français. Si la jeune fille née en 1934 s’oriente vers des études supérieures de philosophie, pour le dire schématiquement, c’est par une combinaison de deux facteurs (et pas trois…). (1) Il y a le rapport à sa communauté d’origine, qui lui paraît trop étroite, notamment du point de vue de la condition féminine ; (2) Il y a aussi le sentiment d’une communauté de destin avec les indigènes musulmans, qui lui fait miroiter une émancipation. (3) Mais absolument pas une communauté de destin avec la France. Le déclic n’interviendra qu’à l’âge de 34 ans, dans le contexte de 1968. J’ajoute que dans cette vocation, les sciences sociales ne s’imposent que par nécessité, en lien avec cette configuration. Ou comme elle le dit elle-même : « Je n’ai pas été programmée pour devenir une intellectuelle ».

« Ali

aussi est un enfant »

Extrait du livre 1 (6:53

à 9:30)

Après ses études de philosophie en métropole, Jeanne Favret-Saada s’identifie à la Révolution Algérienne, et enseigne à l’Université d’Alger. Ce n’est qu’au tournant de mai 1968 qu’elle s’enracinera finalement en France, mais pour s’identifier aux mondes les plus dominés : les paysans du bocage, dont l’expérience quotidienne est méprisée par le savoir citadin. Ou pour le dire autrement, ce n’est pas pour intégrer l’intelligentsia psychanalytique parisienne que Jeanne Favret-Saada a quitté le confort affectif de sa tribu. Mais tout au long des années 1960, Jeanne Favret-Saada est en fait confrontée à l’impossibilité de travailler au Maghreb et d’y faire sa vie. Elle raconte ici sa dernière enquête en Algérie avant son départ, à l’automne 1964 :

« Et

ce sont mes

propres enquêteurs qui

commencent à me dire… »

Extrait du livre 2 (12:10

à 16:20)

Nouvelle tentative de faire du terrain en Kabylie au printemps 1968, juste avant les évènements de mai :

« Le

désordre est la catégorie fondamentale »

/

« Ah, maintenant je peux vivre en France ! »

Extrait du livre 3 (9:19 à

16:16)

Jeanne Favret-Saada se fait finalement à l’idée de construire sa vie en France. Mais dans cette trajectoire, la tournure de la Révolution Algérienne est le facteur historique déterminant, et mai 1968 un évènement déclencheur. L’un se résout dans l’autre, dans son propre vécu, et quelque part aussi au-delà.

Cette identification à la Révolution Algérienne par le truchement de mai 1968, je ne pense pas qu’elle ait tenu longtemps pour Jeanne Favret-Saada. Dans cette « conversion à la France », elle a dû très rapidement se trouver très à l’étroit. D’où le travail sur la sorcellerie, d’abord, et ensuite son travail inlassable d’anthropologie religieuse et de défense de la laïcité. C’est du moins le fil conducteur que je vois…

Pour les rapports des sciences sociales aux sociétés musulmanes, telle que je peux l’entrevoir dans mon propre travail, la situation actuelle est à peu près l’inverse de celle des années 1960 : un lien politique qui se cherche, à l’épreuve d’une divergence des expériences subjectives. D’où peut-être l’importance de revisiter l’oeuvre de Jeanne Favret-Saada.

Contextualisons d’emblée l’appel de Bateson [structure qui relie], en expliquant sa position dans les savoirs disciplinaires de son temps.

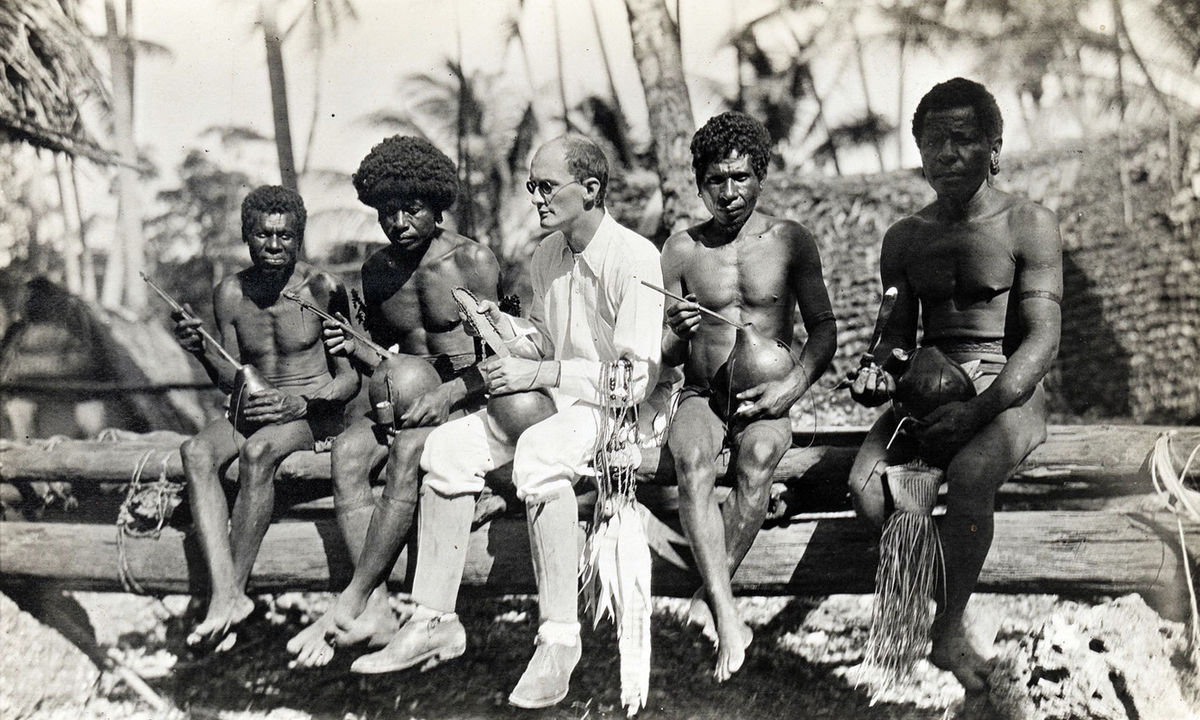

Dans l’histoire de l’anthropologie, l’idée que le théoricien séjourne longuement sur le terrain ne s’est imposée qu’à la génération précédente, à partir de la mésaventure d’un jeune anthropologue polonais, Bronislaw Malinowski (1884-1942) : formé à Londres, mais ressortissant de l’empire austro-hongrois, il est surpris par la première guerre mondiale alors qu’il mène une campagne de collecte dans une île de Mélanésie, rattachée à l’Empire britannique. Malinowski est ainsi « confiné » de force sur le terrain pendant quatre ans ; à son retour dans l’université, il publie Les Argonautes du Pacifique occidental (1922), et fonde l’anthropologie fonctionnaliste, qui analyse les sociétés à partir des institutions culturelles qui en assurent la stabilité, comme dans un tout organique. Cette nouvelle lecture s’impose sur les courants alors dominants de l’évolutionnisme et du diffusionnisme.

Bronislaw Malinowski et les Trobriandais, en 1918. Collections de la London School of Economics.

La révolution malinowskienne est cette découverte un peu accidentelle - en tous cas liée à la fin d’un monde - qui permet une œuvre comme Naven à la génération suivante (1936). Le jeune Bateson se débat lui-aussi parmi des Mélanésiens, avec les outils intellectuels de la biologie du XIXème siècle, et ces questions de stabilité et de cohérence culturelle qui obsèdent l’anthropologie de son époque.

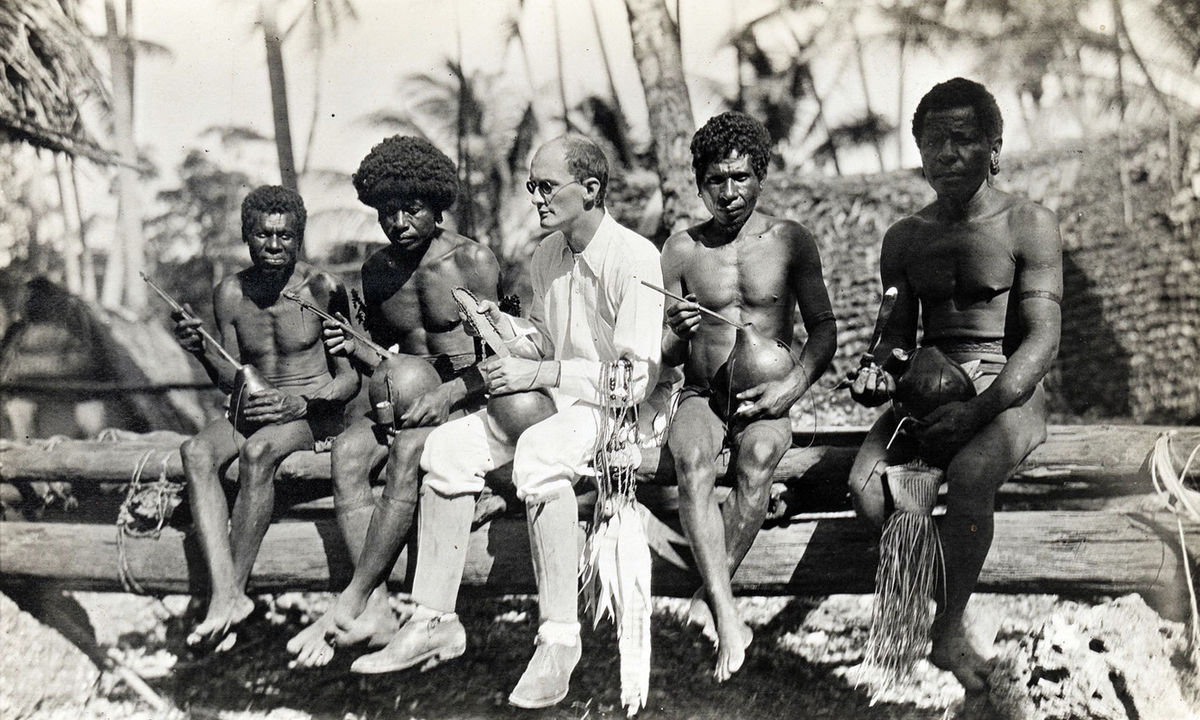

Il est important de poser cette histoire car qu’on le veuille ou non, à l’ère post-coloniale, le Yémen a relevé de l’aire de compétence de l’anthropologie, notamment suite à la disgrâce de l’Orientalisme. Le geste de mon enquête s’inscrit directement dans cette histoire-là, même s’il a suscité et suscite encore beaucoup d’interrogations : le physicien normalien qui part trois mois par an se poser sur un carrefour de Taez, et qui tente d’ajuster sa théorie de manière à comprendre les interactions, dans leur rapport avec l’histoire sociale locale. Dans cette affaire, l’immersion en situation est ce qui permet le genre de « débrayage » évoqué plus haut, une ré-élaboration conceptuelle suffisamment profonde pour découvrir l’ordre au sein de la complexité.

En 2004, avec de jeunes ouvriers

journaliers sur le carrefour de Hawdh al-Ashraf

(voir mon article paru en 2008 : « Les

hommes de peine dans l'espace urbain : spécialisations régionales et

ordre social à Taez »)

Ce n’est donc pas la peine de m’expliquer « Ce n’est pas comme ça qu’il fallait s’y prendre » - comme le font systématiquement les diplômés parmi mes co-religionaires, avec lesquels je tente de partager mon travail depuis quinze ans. Si je m’y suis pris comme ça, c’est parce que l’ethnographie réflexive est l’une des manières privilégiées de faire avancer les sciences sociales, en vertu d’un certain ordre théorique et méthodologique institué. Si ça ne vous plait pas, alors il faut contester cet ordre - et c’est précisément ce que je m’efforce de faire à travers mon travail. Mais si vous prenez part à cet ordre en le laissant tel qu’il est, sans jamais contester non plus la compétence des sciences sociales, alors il ne faut pas s’étonner que des problèmes finissent par se poser…

Il faut rappeler aussi le moment historique propre de mon étude, le début des années 2000. Si je fais ce geste à cet endroit - non pas dans une tribu reculée « traditionnelle », mais dans une ville qui figurait au Yémen la capitale de l’éducation et de la modernité - cela découle directement des attentats du 11 septembre 2001, et du blocage politique des régimes arabes qui s’étalait à cette époque aux yeux du monde. Deux décennies plus tard, et une décennie après l’irruption des Printemps Arabes, il s’avère qu’il n’y avait là aucune spécificité arabe : l’année 2011 apparaît même aujourd’hui comme le prélude à une déstabilisation généralisée. Raison de plus pour s’intéresser à la stabilité propre que j’ai pu construire dans mon travail en amont, par anticipation inconsciente de ces bouleversements, en dialogue avec certaines figures intellectuelles structurantes de ce domaine.

[Mieux articuler aux travaux de Florence Weber, à laquelle ces réflexions doivent beaucoup]

Mais pendant que Gregory Bateson poursuivait son chemin, son Naven a tout de même eu une influence durable et transversale au sein-même des sciences sociales, bien que souvent indirecte ou souterraine. Cette œuvre initiait en effet certains outils fondamentaux, comme la notion d’ethos culturel (reprise par Pierre Bourdieu), l’interactionnisme (Erving Goffman) ou la notion de « schismogenèse » et de configuration (Norbert Elias). Et derrière cette « description sous trois rapports », mentionnée dans le sous-titre de Naven, se cache une pratique de la description qui caractérise pleinement ce qu’on appelle aujourd’hui ethnographie. Lorsqu’il décrit une scène à laquelle il a assisté, le chercheur s’efforce de mettre en évidence à la fois la cohérence eidologique des idées mobilisées, la cohérence ethologique de l’expérience sensible et corporelle, et la cohérence sociologique de son inscription dans l’organisation et la structure sociale. C’est exactement cette pratique que j’ai appliqué sans relâche au cours des années 2000, dans mon étude de la sociabilité masculine à Taez. Je la tirais simplement de ma formation généraliste en sciences sociales, à l’ENS et à l’Université de Nanterre, et pas spécialement d’une lecture de Naven, un livre devenu assez difficile d’accès.

Si je retourne lire Bateson, à la fin des années 2000, c’est à l’origine parce que je suis confronté à un cas de « schizophrénie » chez celui qui a été l’objet de ma première étude quelques années plus tôt (je renvoie à l’article tiré de ma maîtrise en 2005 : « Zayd, Za’îm al-hâra. Analyse sociologique d'un charisme de quartier »). De manière très symbolique, Ziad met le feu à sa propre maison le 19 août 2007, jour de mon retour à Taez pour mon quatrième séjour. Évidemment, j’aurais pu ignorer cet incident : j’avais alors une certaine conception de la sociologie locale, et j’aurais tout à fait pu laisser Ziad dans sa « case », comme les Yéménites eux-mêmes m’y encourageaient. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait dans un premier temps. Mais tout en conservant les analyses que j’avais construites - et tout en laissant Ziad dans sa prison - j’ai utilisé une sorte de joker, la conversion à l’islam. Un geste que personne ne pouvait me reprocher, ni dans la société yéménite, ni dans le monde académique français. Je n’ai absolument pas mélangé les genres, en jouant à l’apprenti théologien ou à l’anthropologue culturaliste infiltré. Mais par le fait même que je m’installais dans une pratique de l’islam - que je plaçais ma propre observation sous le regard de Dieu - je suis devenu capable de reconstruire mon objet en y intégrant mon propre regard. Et c’est ce qui donne les études présentées sur ce site, qui n’ont jamais vraiment été reçues par le monde académique, mais qui forment un ensemble plutôt cohérent (voir la publication unilatérale de ma thèse), organisés autour d’une situation ethnographique, dont j’ai parcouru et reparcouru les méandres, comme une tragédie antique constamment réinterprêtée par le rhapsode, dont il ne reste à peu près aucune zone d’ombre aujourd’hui.

Or il existe une raison fondamentale, qui faisait que je ne pouvais pas terminer cette thèse, et que cette thèse ne pouvait être reçue. Cette raison, c’est que les sciences sociales ne savent plus pourquoi elles pratiquent l’ethnographie, telle qu’elle la pratiquent aujourd’hui : elles pratiquent une description « à la Bateson », mais elles croient sérieusement à la réalité des entités qu’elles utilisent, ce qui est contradictoire.

[La même critique de la sociologie est formulée par Florence Weber, par exemple dans la conclusion de son texte : « De l'ethnologie de la France à l'ethnographie réflexive », publié en 2012 dans la revue Genèses. À articuler plus finement.]

La Cérémonie du Naven n’est en fait qu’une étude de la nature de l’explication. Bien sûr, le livre contient des détails sur la vie et la culture iatmul, mais il n’est pas en premier lieu une étude ethnographique [au sens des années 1950…], une exposition des données en vue d’une éventuelle synthèse ultérieure, à effectuer par d’autres hommes de science. Il s’agit là même plutôt d’une tentative de synthèse, d’une étude des manières dont les données peuvent être structurées dans un ensemble, et c’est bien une telle structuration des données que je désigne par « explication ». (…) Le point culminant et final du livre est la découverte, décrite dans l’«Épilogue 1936» (découverte faite quelques jours seulement avant que le livre ne soit sous presse) de ce qui est aujourd’hui un truisme: le fait qu’« ethos », « eidos », « sociologie », « économie », « structure culturelle », « structure sociale » et tous les autres mots similaires se réfèrent uniquement à la façon dont les hommes de science mettent ensemble les éléments du puzzle.

Toutefois, ces concepts théoriques relèvent également d’un ordre objectif de réalité: ils sont réellement des descriptions de processus de connaissance adoptées par les hommes de science; mais supposer que des mots comme «ethos » ou « structure sociale » possèdent une autre réalité, c’est commettre l’erreur que Whitehead appelle «le concret mal placé». (…) « économie » est une classe d’explications et non pas une explication.

C’est cette erreur généralisée du « concret mal-placé », qui nous place dans la situation délicate actuelle (et je recycle ici un paragraphe de l’introduction…). Les intellectuels nous expliquent aujourd’hui, à longueur de tribunes, que la crise du Covid-19 est la conséquence de la mondialisation capitaliste, qui n’a cessé d’organiser la circulation généralisée des marchandises et de l’oligarchie financière, tout en affaiblissement partout le corps social. Mais l’un des corollaires de ce processus a toujours été la circulation des chercheurs en sciences sociales - et de préférence de ces chercheurs incapables d’affronter la mort, sélectionnés par des institutions académiques sclérosées dans tous les domaines, et tous les Etats du monde. Cette circulation a permis, depuis 1945, la construction progressive d’une appréhension rationaliste et unifiée des « réalités sociales », partout sur la planète, y compris en Mélanésie. Là est le fondement véritable de la mondialisation capitaliste, et sa condition préalable. Les classes moyennes occidentales se montrent solidaires de cette image unifiée des réalités du monde, des plus proches aux plus exotiques, parce qu’elles la consomment selon des pratiques culturelles (en France surtout) étroitement liées à leurs valeurs et à leur mode de vie. Et c’est la véritable raison d’être de ce confinement « bête et méchant » dont nous faisons l’expérience en France, qui a peu de rapport avec la gravité objective de la maladie. Via l’État macronien, les classes moyennes se retrouvent aujourd’hui prises au piège de leur propre vision du monde.

Les intellectuels nous expliquent aujourd’hui, à longueur de tribunes, que la crise du Covid-19 est la conséquence de la mondialisation capitaliste, qui n’a cessé d’organiser la circulation généralisée des marchandises et de l’oligarchie financière, tout en affaiblissement partout le corps social. Mais l’un des corollaires de ce processus a toujours été la circulation des chercheurs en sciences sociales - et de préférence de ces chercheurs incapables d’affronter la mort, sélectionnés par des institutions académiques sclérosées dans tous les domaines, et tous les Etats du monde. Cette circulation a permis, depuis 1945, la construction progressive d’une appréhension rationaliste et unifiée des « réalités sociales », partout sur la planète. Là est le fondement véritable de la mondialisation capitaliste, et sa condition préalable. Or les classes moyennes occidentales se montrent solidaires de cette image unifiée des réalités du monde, des plus proches aux plus exotiques, parce qu’elles la consomment selon des pratiques culturelles (en France surtout) étroitement liées à leurs valeurs et à leur mode de vie. Et c’est la véritable raison d’être de ce confinement « bête et méchant » dont nous faisons l’expérience en France, qui a peu de rapport avec la gravité objective de la maladie. Ces classes moyennes se retrouvent aujourd’hui prises au piège, via l’État macronien, de leur propre vision du monde.

Je reprends ici des choses de mon chantier « Scène Primitive » de 2018, que je vais essayer de reformuler plus efficacement, par rapport au contexte de 2020.

Evidemment, l’un des enjeux sous-jacents de ma démonstration (parmi beaucoup d’autres) était de comprendre comment j’avais été conduit à ce passage à l’acte, mais cela n’avait pas à être explicite. On comprenait très bien qu’il s’était passé quelque chose à la fin de mon premier séjour, qu’il valait mieux laisser informulé. D’autant qu’il s’est avéré, après 2011, que ce « quelque chose » ressemblait furieusement à un petit printemps arabe dans un verre d’eau…

2.la conscience de cette « osmose » entre marges tribales et centres urbains, caractérise la civilisation Islamique, mais pas la civilisation européenne.

Telle est la constitution anthropologique du monde monothéiste, sous-jacente à l’ordre post-colonial qui s’effondre aujourd’hui (comme elle l’était à l’ordre colonial qui l’a précédé). Les Taezis gardaient conscience de ces réalités, mais évidemment pas de manière intellectualisée, plutôt de manière instinctive : sous forme d’une distinction des contextes, qui traversait tous les domaines de la vie sociale. Je cite un bilan de mes recherches sur le Yémen des années 2000, rédigé à l’automne 2008 : « Le miel sur le rasoir. Une ethnographie du jeu et du fantasme dans la sociabilité masculine de l’urbanisation yéménite » :

Au Yémen, l’évocation de la « saloperie » joue un rôle particulièrement répandu dans l’évocation familière des désordres politiques et sociaux, à la fois internes et externes, mais selon des usages qui séparent d’ordinaire ces deux ordres de phénomènes. Ainsi le terme réalise l’équivalence symbolique entre la libération sexuelle et, par exemple, la politique étrangère des puissances occidentales au Moyen-Orient. Sur un autre plan, il réalise une identification analogue entre des comportements de tous ordres, mais passant cette fois pour spécifiques aux Arabes : on dit « saloperie » pour évoquer la mauvaise foi, l’arnaque, ou encore le non-respect d’un rendez-vous - qui s’oppose à la ponctualité « britannique ». Aucun des usages habituels du mot n’opère un lien entre ces deux ordres de phénomènes, comme si, au fond, on ne parlait pas de la même « saloperie ».

Cette distinction des sphères contextuelles, c’était en quelque sorte la « découverte » de mon enquête, qui ouvrait potentiellement la voie à une meilleure compréhension de la structure sociale locale - chaque groupe ou chaque scène sociale se distinguant par sa propre théorie tacite de la vulgarité, sa propre manière d’organiser cette distinction des sphères…

Mais ce que je décrivais là, en réalité, était directement transposable à l’organisation sociale du monde académique occidental. Et tous les diplômés post-coloniaux le savaient pertinemment, au fond, comme tous les bons chercheurs en sciences sociales. De sorte que l’aboutissement de mon travail ne pouvait qu’exposer leur honte : c’était eux ou moi en quelque sorte. Et c’est toujours moi qui me retirais le premier, vu que je savais exactement où se situait ma honte, et que je continuais à croire en l’institution comme un enfant de coeur…

De l’impasse actuelle, nous ne sortirons pas non plus sans une autre lecture des bouleversements géopolitiques de ces dernières années, et notamment l’épisode des Printemps Arabes. 2011 était tout sauf un « réveil arabe », plutôt quelque chose comme une « névrose expérimentale ». Je peux le montrer avec mon « petit printemps arabe dans un verre d’eau » de 2003, le nœud autour duquel s’est construit toute mon enquête. Dans mes travaux académiques comme dans mes chantiers solitaires de ces dernières années, il s’est toujours agi de mettre en évidence cette fugace connivence collective, une connivence bien réelle, malgré ses funestes conséquences ultérieures. D’ailleurs la gravité est toute relative, selon le monde depuis lequel on l’envisage. Nous basculons dans un autre monde, et j’en ai conscience depuis un moment - depuis la mort d’Ali Saleh, ou peut-être depuis la mort de Nabil le 31 décembre 2006 (voir mon texte du 19 mars, troisième jour du confinement : « Dans la cale de l'Alternative Sétoise, ou le temps long du confinement »). Aujourd’hui, Sanaa est l’une des rares villes du monde où les festivités du Ramadan se déroulent normalement - et l’inconscience n’est pas forcément du côté qu’on croît.

La tragédie du Moyen-Orient n’est pas un drame périphérique, comme la disparition progressive des ours polaires. Les pays développés n’échapperont pas au tourbillon que le Yémen a traversé.

Les diplômés musulmans ne réalisent pas la responsabilité qui est la leur, de garder ainsi l’Orient sous leur coupe, à travers la défense d’un confort subjectif qu’ils nomment « islam ». Confort subjectif qui relève en fait d’un savant mélange d’individualisme et d’intellectualisme bien compris, une posture inhérente à la condition du diplômé post-colonial. Cet accord tacite entre les sciences sociales et les diplômés musulmans obscurcit notre conscience historique de cette ère post-coloniale, dont notre monde cherche confusément à sortir. Mais tôt ou tard, ce verrou finira par sauter.

Peut-être ce jour là, prendra fin l’impuissance intellectuelle généralisée de la communauté musulmane. C’était ma motivation initiale dans cette vidéo : appeler le Yémen au secours, en quelque sorte… Bref, j’ai eu besoin de faire cette vidéo et c’est comme ça. Même si elle est un peu ridicule, ça m’a permis de passer à autre chose… Par la suite j’ai ajouté des sous-titres français, en mai 2019 : entre temps, le mouvement Gilet Jaune était passé par là…

Après, comment faire admettre que mon enquête au Yémen est toute entière une histoire de pudeur, si ce n’est en l’écrivant et la ré-écrivant sous le regard de tous ? C’est ce que j’ai fait dans ma thèse pendant dix ans, et que je fais à nouveau sur mon site depuis presque deux ans - voir ma note du 29 octobre 2018. Bien sûr, vous n’avez pas besoin de tout lire. Mais à présent, vous savez ce que c’est d’être confiné… Vous pouvez m’envoyer vos remarques, me poser des questions, ou simplement me faire coucou.

(…) Au stade où c’est arrivé, je me voyais devenir fou - tout en gardant une confiance instinctive totale envers les Yéménites, et noircissant quotidiennement des pages et des pages de mon carnet de terrain. Tout allait bien quelque part, mais je voyais approcher la date du retour, je savais qu’il allait falloir m’arracher à ce lieu… Et voilà que je rencontre ce jeune homme, un cousin éloigné de mes interlocuteurs, qui vit exilé à Sanaa depuis plusieurs années. Nous commençons à discuter, à bâtons rompus : nous reprenons toutes mes histoires dans le quartier de son enfance, dont il connaît tous les protagonistes. Sa proposition arrive sur un malentendu : sans doute il cherchait juste à me tester, à l’origine… Moi je mords à l’hameçon, et je l’entraine dans la rivière. Cette fois je ne peux plus reculer, je ne veux pas retourner à Taez. Mais entre nous il n’y a pas de désir, il n’y a pas d’amour. Il y a juste une question qui m’obsède et dont il prétend avoir la réponse, avant de se rendre compte de son erreur. Il y a aussi beaucoup de respect, et finalement une amitié qui s’installe, dans ces circonstances paradoxales. Indéniablement, c’est cette relation qui m’a aidé à repartir, pour rédiger mon mémoire. Et grâce à lui les huit mois suivants, aux côtés de ma petite amie, je garde la tête dans le quartier. Les questions sont repoussées à plus tard, je me concentre sur mon objectif. [Voir mon texte « Le jeune Yéménite et la petite amie »]. Mais une fois ma maîtrise soutenue, je veux ranger ce mémoire au placard, je mets fin aussi à cette relation amoureuse, et peu importe si je suis homosexuel : je ne pense qu’à retourner à Taez…

Cette histoire, c’est un peu le cauchemar par excellence du diplômé post-colonial : voir l’une de ses conquêtes s’aventurer dans son monde à lui, et y semer une zizanie terrible. La voir s’installer entre lui et sa famille, entre lui et ses amis d’enfance, entre lui et son propre passé. Sauf que je n’ai jamais été la conquête de Waddah, ni de son cousin Ziad, ni de personne en fait. Ce sont les diplômés musulmans qui interprètent l’histoire sur ce mode-là, systématiquement. Parce qu’ils se retrouvent un peu dans la situation de Waddâh : voilà un jeune Français qui vient à eux, qui leur parle d’une société semblable à celle où ils ont grandi. Fatalement ils se projettent, les mots de notre langue sont ainsi faits… Et ils commettraient la même erreur que Waddâh, fatalement, si je ne commençais d’emblée par fermer cette porte. Or ils n’ont jamais l’honnêteté de le reconnaître : c’est là ce que je reproche aux diplômés musulmans. Je leur reproche de ne pas se laisser entraîner dans la rivière.

= intuition que je formulais déjà au

début de la révolte des Gilets Jaunes (14 & 22 décembre 2018) :

« Anthropologue-musulman :

une

défense intellectuelle de l’islam et de la laïcité »

Cette anecdote non plus n’est pas racontée dans mon mémoire rédigé l’année suivante. En fait le récit de mon enquête se termine une semaine plus tôt avec le retrait de Ziad, le personnage principal de mon étude dont j’analyse l’autorité. Dans un épilogue intitulé « une jeunesse en déliquescence », je résume la situation en ces termes (page 110) :

Après cette grave crise [où Ziad a tenté de me faire bannir du quartier] qui s’est terminée sans que je comprenne pourquoi, je ne fais plus vraiment confiance à Ziad. D’ailleurs lui-même quitte le quartier le 21 septembre, c’est-à-dire le lendemain de sa visite-surprise [pour se réconcilier]. Il a décidé de se retirer dans son village et il ne reviendra plus. (…) Ziad définitivement parti, les masques tombent et les discours sont plus anarchiques… (…) C’est aussi ma situation qui se dégrade rapidement. Les arnaques se généralisent, me faire respecter devient une obsession. Ammar et Abdallah m’emmènent toujours par les rues désertes… mais là ils n’ont plus d’histoire de Za’im à raconter, alors ils font mine de m’intimider : « Tu sais que j’ai déjà tué, moi! T’as pas peur ? Bam-bam, tu devrais faire attention… » Le parrainage de Ziad était aussi une protection, même si elle impliquait une forme de domination symbolique à laquelle je n’étais pas accoutumé… Une fois cette alliance rompue, chacun essaye de profiter de moi à sa manière. Je quitte Ta’izz précipitamment le 30 septembre, je n’y reviendrai que pour faire mes adieux. »

Donc si l’on en croit cette présentation des choses, j’aurais quitté le quartier immédiatement après cette tentative de viol, survenue le 29 septembre au soir. Or en réalité j’étais encore dans le quartier le lendemain, dans cette même pièce ouverte sur la rue depuis laquelle Ziad exerçait son autorité. Il se produit alors une confrontation avec son grand-frère Nabil, dont mes notes gardent la trace :

[C048.jpg] Je trouve Walid et Nashwan dans la pièce. Walid veut faire un pacte, relations nouvelles avec moi, pas une transaction. Nashwan [qui m’a caché chez lui la veille au soir] veut faire la même chose - avec Ammar [le cousin de Ziad, qui est venu nous prévenir de l’arrivée de Nabil] - je dis qu’il y a pas de problème. Nashwan a peur des suites de l’histoire, donc me demande de ne pas le citer…

Je dis que je ne suis pas à l’aise ici, que il y a beaucoup de ragots, que je n’entends pas, que vous jouez avec moi, et je sais pas quel est votre but, derrière l’amitié. Donc j’ai eu discussion avec… Je ne suis pas ‘arta [un bon plan], vous croyez mais…

Fait un peu la morale aux jeunes.

[C049.jpg] Sortent directement, Wa’il me dit juste que s’il y a des problèmes, parle en directement.

Nashwân et Walid me félicitent : « Il va te faire respecter dans le quartier… »

Je pars chez Tareq. J’apprends Houda à Sanaa.

Récapitulons. Le lendemain matin, je me retrouve sur le territoire de mon violeur, et même dans une pièce de sa propre maison. Nabil arrive donc, et me met au défi de lui dire en face ce qu’il a tenté de me faire la veille au soir. Évidemment je botte en touche, je plaide un malentendu, en parlant de ma propre confusion et des jeunes qui ne me respectent pas, qui tentent toujours de me prendre un peu d’argent. Nabil se place alors en protecteur et fait la morale aux jeunes : « À partir de maintenant, plus personne ne taxe un sou au Français… ». Après quoi ces derniers me félicitent de mon sang froid, d’avoir eu le comportement adapté, en me plaçant implicitement sous la protection de Nabil.

Il a fallu attendre quinze ans (l’été 2018) avant que je me penche sérieusement sur ces notes. Car ce n’est qu’en mai 2018, deux mois après avoir posté cette vidéo sur Youtube, que j’ai réalisé que Nabil n’était jamais sorti avec l’intention de me violer. Probablement était-il sorti pour nous dire de faire moins de bruit, et l’histoire du viol a été inventée dans l’instant par Ammar, son jeune cousin. Mais je ne l’ai réalisé qu’en me regardant raconter cet incident : encore dans cette vidéo de mars 2018, je pars du principe que Nabil était complice de la mise en scène.

Cette confusion découle du mélange permanent entre plusieurs intrigues :

(… Ici il manque un approfondissement de l’incident avec Nabil…)

C’est donc depuis la France que j’ai reconstitué cette histoire, au fil des années suivantes. Mon retrait définitif avait coïncidé avec l’irruption des Printemps Arabes, qui mettait soudain Taez sur le devant de la scène politique yéménite. Ces années furent aussi celles de l’installation progressive du chaos, dans lequel les institutions internationales jouèrent un rôle actif - ce dont je fus le spectateur impuissant, malgré quelques tentatives pour intervenir dans le débat. En 2013 je finis par jeter l’éponge, profondément miné par cinq années d’isolement intellectuel. Début 2014 je pars m’installer dans la petite ville de Sète, dans l’espoir d’y reconstruire ma vie. J’ai pris beaucoup de recul ces dernières années, en renouant avec la société française, qui s’est elle-même comme réveillée. Depuis que j’ai posté cette vidéo, le mouvement des Gilets Jaunes a fait irruption. Et c’est encore sous un autre angle que j’envisage aujourd’hui toute cette histoire, en m’attardant ici sur le comportement des diplômés musulmans.

Je dois fondre ces textes avec ceux produits en 2018, sans mon chantier scène primitive : « Qui m’a conduit au Hawdh ? »

(Voir dans mon récit biographique)

En 2015 lorsque la guerre éclate, l’entrée Est deviendra le coeur de la bataille de Taez, qui se stabilisera quelques mois plus tard à quelques centaines de mètres du carrefour : une zone minée gardée par des snipers, séparant la zone sous domination houthie et celle de la coalition arabe. Jusqu’à aujourd’hui, le Hawdh al-Ashraf sera le seul point stable de cette ligne de front, à l’échelle du pays tout entier (cliquer pour plus de détails).

Évidemment, rien de tout cela n’est un hasard : ni cette rencontre, ni le destin de ce lieu, ni celui de cette enquête.

La situation se dénoue finalement au mariage de l’un d’entre eux, Abderrahman. Les festivités dureront trois jours : le premier soir, une sorte d’enterrement de vie garçon dans une ruelle du quartier, le jeune matheux apparaît déjà dans mes notes, à l’occasion de quelques paroles échangées. Le lendemain en marge du cortège nuptial, nous avons une discussion plus approfondie, et mes notes l’identifient déjà comme « particulièrement intelligent ». Pendant la séance de qat du troisième jour, je n’aurai de cesse de m’asseoir à ses côtés, mais il s’éclipse chaque fois mystérieusement. Enfin le lendemain, une fois passées les festivités du mariage, je me débrouille pour repasser dans le quartier. Cette fois je suis immédiatement rabattu vers sa pièce : il m’accueille avec un sourire jusqu’aux oreilles, et nous ne nous quittons plus.

Mais dans ce processus, Taher est à mes côtés à chaque instant, ainsi que les convives d’Abderrahmân. Taher est là aussi au lendemain du mariage, lors de cette visite où tout s’embraie. Il se trouve que Taher a tenu un magasin de vêtements sur le carrefour, lorsqu’il est arrivé du village pour ses études. Le Hawdh est donc un lieu important pour lui, et il m’a déjà présenté à ses camarades commerçants. Par ailleurs, Taher et Abderrahman sont plutôt rivaux, dans le panier de crabe des anciens du département - aussi pour des raisons d’alignement idéologique de leurs familles respectives. Taher et son village Qadas sont traditionnellement proches des partis socialistes ou nasseriens. Quant à la famille d’Abderrahmân, elle est affiliée à al-Islah, le parti islamiste (d’ailleurs Abderrahmân est enseignant à Aden, à l’université et au Centre Culturel Français, bien qu’ayant grandi et étudié à Taez, et c’est un cas typique : le Régime envoyait toujours des islamistes originaires du Nord dans l’ancien Sud socialiste…). Instinctivement, je joue de cette inimitié réciproque : à peine nous descendons du bus avec Taher, je suis déjà rentré dans le quartier d’Abderrahman, et il n’a même pas le temps de protester.

Bref, le « hasard » fait bien les choses… Si je « tombe amoureux » de Ziad, c’est aussi à la faveur de cette configuration. Ziad « surgit », dans un espace laissé libre par les rapports établis jusque là, appelé par la frustration inconsciente que j’en conçois.

Il faut dire aussi que le jeune matheux appartient à une famille affiliée au Régime : il peut se permettre de m’accueillir, et même de me faire le grand numéro de charme, au nez et à la barbe de Taher. Mais au nez et à la barbe d’Abderrahman également et de ses frères, qui n’y pourront rien. En fait le surlendemain, le jeune matheux m’invite à l’accompagner à Sanaa, où il a des démarches à faire - « seulement pour quelques jours… ». Je le suis les yeux fermés - mais une fois isolé avec lui dans la capitale, j’ai le sentiment de me faire embobiner. Je me sens trop mal, du coup je lui fais une scène et finalement je rentre à Taez sur un coup de tête. Mais à partir de là, je continue de fréquenter le Hawdh al-Ashraf, où j’ai découvert un peu de liberté.

J’ai toujours le jeune matheux au téléphone, qui me dit d’aller voir son grand-frère Nabil, qui m’accueillera. Du coup je noue avec lui une relation privilégiée, toujours à l’instinct. Nabil travaille à la municipalité de Taez - il est chef de la police des souks centraux de la ville, autant dire une personnalité locale… Mais à ce stade je n’en ai pas vraiment conscience. En fait je n’ai conscience de rien. Je me contente de me présenter tour à tour auprès de mes différents interlocuteurs, abusant sans le savoir de leur hospitalité, tirant parti des ambiguïtés de la situation, très instinctivement. Ainsi je circule entre les amis commerçants de Taher, sur la place, et la pièce de Nabil à l’intérieur du quartier, où je croise aussi les frères d’Abderrahmân, et certains des convives. Notamment Tarek, celui qui passe pour m’avoir amené, pour savoir qui je suis. Quant au jeune matheux, il n’en finit pas de retarder son retour…

« La larve de la tique grimpe à un arbre et attend sur une brindille extérieure. Si elle sent de la transpiration, elle se laisse tomber et atterrit, éventuellement, sur un mammifère. Mais si, après quelques semaines, elle ne sent pas de transpiration, elle se laisse tomber et s'en va grimper à un autre arbre. La lettre qu'on n'écrit pas, les excuses qu'on ne présente pas, la nourriture qu'on ne donne pas au chat : voilà des messages qui peuvent être suffisants et efficaces parce que zéro, en contexte, peut être significatif. »

Gregory Bateson, La Nature et la Pensée (Seuil 1984) p. 53

Trois semaines après le mariage, le jeune matheux redescends finalement de Sanaa. En relisant aujourd’hui mon carnet, je sais avec certitude que la décision vient d’en haut. Je n’ai pas été socialisé par un caprice du jeune matheux - d’ailleurs il en aurait été bien incapable. La bureaucratie du Régime a pris acte qu’il y avait là un Français, au comportement étrange, elle a pris acte du caractère expérimental de cette situation. Et c’est ce qui explique l’enthousiasme généré par cette situation. C’est ce qui explique l’intensité émotionnelle de ce premier séjour, une fois passé ce cap. C’est ce qui explique que les jeunes du quartier, assez indifférents initialement, finiront par se passionner pour cette histoire, en projetant des intrigues politiques complètement folles. Et c’est ce qui explique qu’ils se révoltent, lorsque le jeune matheux décide de me bannir solennellement du quartier. C’est ce qui explique mon impression rétrospective d’avoir vécu cette année-là un petit printemps arabe : un printemps arabe dans un verre d’eau, centré sur ma subjectivité. Mais évidemment à l’époque, en 2003, ce type d’évènement n’avait pas de nom : c’était une « convulsion sociale » non-identifiée.

Cette première remarque est importante, parce qu’ensuite j’ai très vite perdu conscience. Je n’avais pas anticipé à quel point, dès lors qu’on change les règles du jeu, les choses peuvent devenir compliquées. J’ai très vite été absorbé par la complexité de ce que j’observais, immergé dans ma recherche comme un physicien dans sa cave, oubliant complètement le monde extérieur, et ignorant à vrai dire où il se trouve. Pour autant, j’ai toujours gardé une confiance fondamentale en mes interlocuteurs, je me suis toujours ressourcé dans leur regard et dans leur intelligence. C’est un rapport hypnotique qui se noue au fil des semaines, entre la société yéménite et moi. Un rapport où mes interlocuteurs eux-mêmes sont surpris de ce qui nous arrive, de ce qui se découvre à nous.

Dans cette affaire, j’interagis avec les Yéménites à deux niveaux simultanément - c’est l’une des données structurelles de cette histoire : en tant que Normalien et en tant qu’étudiant « normal ». Je suis là pour révolutionner les sciences sociales, et en même temps je dois tout de même rédiger une maîtrise d’anthropologie.

Donc j’ai besoin d’informateurs, mais pas pour ce que des informateurs apportent ordinairement : je veux qu’ils collaborent avec moi de la manière attendue, tout en étant persuadés que le résultat sera absolument inattendu, absolument unique - car chaque rencontre est unique, n’est-ce pas ?… Au fond, je veux qu’ils m’informent tout en m’enfumant, qu’ils m’instruisent tout en me dissimulant les raisons pour lesquelles ils le font…

En règle générale, l’anthropologue occidental qui s’aventure dans la société yéménite n’a pas conscience de piéger ses informateurs dans une double contrainte. Il peut en avoir vaguement conscience - parce qu’il se sait aux prises avec son histoire personnelle, un parcours singulier, ou pour toute autre raison - mais il n’en aura jamais conscience au point de remettre en cause l’existence du monde extérieur (vu que toutes ses informations sur le monde sont passées par le filtre de cette relation). Il peut commencer à en prendre conscience s’il se retire - s’il se confine… - mais il n’y a que par accident qu’on se retrouve engagé dans une telle démarche.

Si mon histoire se distingue - et si j’ai su déployer une certaine capacité à piéger mes interlocuteurs yéménites dans une double contrainte - il me semble que c’est nécessairement lié au rôle de la musique dans mon histoire familiale. C’est de là que vient ma capacité à présenter un cercle-ellipsoïde à mes interlocuteurs : ma capacité à être ni bourgeois, ni noble, et aussi les deux à la fois. Je donnerai plus loin quelques indications, où l’on verra aussi le rapport direct avec les souvenirs évoqués en ouverture, sur la fin de vie de mon père.

Quoi qu’il en soit en 2003, à partir du retour du jeune matheux (3 septembre), la situation se retourne et ce n’est plus moi qui pose une double contrainte à mes interlocuteurs : c’est plutôt moi le dauphin en cours de dressage, qui exécute chaque jour des figures dans le Bassin des Saints (Hawdh al-Ashraf, littéralement)… Il s’écoule alors quatre autres semaines, au cours de laquelle une aventure collective se construit - et c’est de là que je tirerai l’essentiel des matériaux de ma maîtrise.

Mais finalement le jeune matheux se retire dans son village, après avoir perdu la face. Et plus largement, à un certain stade, je sens confusément que mes interlocuteurs « reprennent leur billes ». Cela signifie qu’il est temps que je me retire, quoi qu’il en coute. Et il en coutera un rapport homosexuel, dans la capitale Sanaa.

En fait, la relation avec Waddah referme une sorte de bulle, qui rassemble l’ensemble des témoins de ma dignité. Elle forme une communauté de jeunes yéménites, que j’ai pris en otage par leurs contradictions, autant qu’ils ont pris en otage les miennes. C’est cette bulle qui rend possible toute l’enquête ultérieure, et cette situation paradoxale où j’enquête explicitement sur « l’homoérotisme », tout en étant profondément en phase avec cette société, en y ayant gagné une place à l’évidence, et en phase aussi avec le Régime.

« Quand je regarde le monde du point de vue de l'épistémologie que je viens de décrire, (…) le monde n'est plus “là, dehors” comme il semblait l'être auparavant. Sans en être pleinement conscient, sans y penser tout le temps, je sais quand même toujours que les images (…) sont “miennes” et que j'en suis responsable d'une manière assez particulière. »

Rédigé 27-28 mai, à l’origine dans mon texte « Fêter l’Aïd avec les fantômes ».

« Alliance d’enquête et non amitié », me fait remarquer Florence Weber en février 2004, sur l’un de mes premiers textes rédigés à mon retour du Yémen. Je me débats alors avec la principale difficulté de ma première enquête, à savoir mon implication personnelle dans le phénomène que j’entends prendre pour objet, l’autorité de Ziad. Florence Weber, la directrice du Département de Sciences Sociales de l’ENS, est aussi ma tutrice depuis ma reconversion. Elle m’a également encadré dix-huit mois plus tôt lors d’un stage de terrain à la Goutte d’Or. Mais la véritable rencontre s’opère ici, dans un contexte où je suis passablement désorienté depuis mon retour du Yémen (je crois me souvenir que ça n’allait pas très bien avec ma copine…). À travers ses commentaires, Florence Weber me lance la bouée de sauvetage providentielle, règle cardinale de la réflexivité d’enquête : je suis censé analyser la relation avec Ziad en tant « qu’alliance d’enquête ». C’est-à-dire que, si Ziad a collaboré à l’enquête, c’est qu’il le voulait bien. C’est qu’il avait quelque chose à dire, et il s’agit de le dire pour lui.