Ce que les sciences sociales m’ont pris

…mais je tâtonne encore (comme d’habitude)

Le Général aperçu en gare de Sète (30 mai)

Les hauteurs du Djebel Sabir (29 mai)

Épilogue : un paradis post-fasciste

Samedi 30 mai 2020, 4h du matin.

J’espérais peut-être que le Prophète m’apparaisse en rêve, mais j’ai seulement croisé ma cousine, pleins de camarades de l’Alternative Sétoise, et aussi De Gaulle et Pompidou. C’étaient deux vieils hommes, d’âge normal pour être des militants de l’Alternative Sétoise - sauf que c’étaient De Gaulle et Pompidou. J’étais assis en face d’eux dans le compartiment d’un train, et nous avons commencé à échanger. De Gaulle était inquiet pour l’Europe, il disait qu’il ne savait pas quoi faire, sincèrement, et il me regardait attentivement. Là, Pompidou s’est mis à commenter mon comportement, sur un ton un peu exaspéré : « Bien sûr vous êtes compétent, ça se voit tout de suite… Mais aussi, qu’est-ce que vous allez faire dans ce foutoi… ? » - et de Gaulle le pousse du bras afin qu’il me laisse parler. Là le train était arrivé en gare, j’ai dû récupérer mes affaires précipitamment. Toute l’Alternative Sétoise s’est retrouvée sur le quai et je n’ai pas revu les deux hommes, sans doute étaient-ils restés dans le train. Mais quand même, je me suis dit que la rencontre était assez crédible, et ça m’a réveillé.

* * *

J’ai aussi approfondi la figure d’un certain Hubert Lyautey, le « Maréchal de l’Islam », et sa mise à pied controversée lors de la Guerre du Rif au profit d’un autre Maréchal, illustre vainqueur de Verdun… Tout cela se passe en 1925, l’année où le jeune De Gaulle vient d’être détaché à l’État-Major personnel de Philippe Pétain. Il sera tellement marqué par cette affaire qu’il y fera référence 15 ans plus tard, dans une citations restée célèbre : « Pétain était un grand homme. Dommage qu’il soit mort en 1925, et qu’il ne s’en soit pas aperçu… ».

Du point de vue des rapports avec l’islam, le personnage de Lyautey se situe en amont de la césure que constitue le fascisme européen. En effet, l’Europe de cette époque n’avait aucun problème à reconnaître une dette à l’égard de l’islam - le fait que l’islam est un méta-contexte de l’histoire des idées européennes, soit beaucoup plus qu’un simple rapport de parenté civilisationnelle : les musulmans n’étaient pas nos cousins éloignés, ils étaient nos pères… C’est ce qui interdisait en pratique les mariages mixtes, en leur donnant quelque chose d’incestueux. Donc pas à cause du racisme, comme on l’imagine aujourd’hui rétrospectivement, mais à cause d’une mémoire : une mémoire de la structure qui relie… Le rapport colonial s’inscrivait dans ce cadre-là, rendant possible des rapports de confrontation virile et/ou de connaissance réciproque, qui ont fortement marqué nos rapports avec le Maroc jusqu’à aujourd’hui.

La question de l’homosexualité qu’on prête aujourd’hui à Lyautey rétrospectivement, et aussi le destin de cette date de 1925 dans la mémoire collective française, sont deux questions stratégiques pour mettre en évidence un certain nombre de décalages et de malentendus entre nos deux époques (pré-fasciste et post-fasciste).

Je dis tout cela en guise de teaser pour un autre texte, qui viendra prochainement. Tout à l’heure dans le train, je me serais bien gardé de replonger notre bon monsieur dans ces vieilles histoires… Mais ce rêve m’a aidé à faire le pas de la seconde partie de ce texte, qui n’est pas tout à fait sans rapport avec cette mise à pied controversée.

Dans la réalité, je ne pense pas que la « mission » ait été confiée explicitement à Ammar. Plutôt, elle lui était revenue naturellement, parce qu’Ammar était un gamin. Parce qu’il grandissait sous l’autorité de Ziad, depuis que sa mère était revenue vivre dans la maison qu’elle partageait avec sa grande sœur. Et en même temps aussi, parce qu’Ammar était beaucoup plus légitime que lui : dans le quartier, Ziad était le fils de l’homme de main, un aventurier qui avait épousé la fille aîné de son patron. Ammar, par contre, était rattaché à ce lignage à la fois par sa mère et par son père - selon la règle de mariage préférentiel, que les anthropologues appellent le « mariage arabe » (voir arbre de parenté) : les deux grandes maisons blanches construites par deux frères sur l’avenue de la Préfecture, au milieu des années 1970, étaient respectivement celles de son grand-père paternel et de son grand-père maternel. Malgré le charisme de Ziad, Ammar était beaucoup plus légitime, il représentait l’intérêt du lignage, l’intérêt des lignages, y compris aux yeux des autres familles du quartier. Et c’est pourquoi les voisins (Ali, Nashwân), qui appartenaient à d’autres maisons, me présentaient les choses comme ça.

Bien sûr il m’a fallu de longues années, avant que je puisse saisir cette subtilité. À l’époque où j’ai posé les pieds dans ce quartier, en 2003, je ne parlais qu’arabe littéral, et je comprenais à peine se qui se disait autour de moi. J’étais comme un bébé - mais un bébé auquel tout le monde peut s’adresser, auquel tout le monde dit des choses, un bébé scotché à une tablette… Pour autant je savais où j’allais, je m’accrochais à mon intuition dans ce petit quartier, pour être à la hauteur de ces relations.

Je me rendais bien compte que le jeune Ammar me draguait, qu’il essayait maladroitement d’instaurer avec moi une relation intime, de voir si je mordais à l’hameçon. Ou bien, avec la complicité d’autres voisins, il mettait en scène leur intimité, pour voir comment je réagissais. C’était assez rigolo. Dans mon esprit à l’époque, ça ne pouvait venir que de Ziad, car les autres Yéménites m’apparaissaient comme des agneaux innocents. Ziad était mon interlocuteur intellectuel, celui dont je pensais qu’il pouvait lire dans mes pensées, ce qui m’amenait à lui prêter une certaine perversité d’esprit. Je ne prenais absolument pas en compte la pudeur des Yéménites, le fait qu’ils comprenaient beaucoup plus qu’ils n’en laissaient paraître. L’intelligence que je leur prêtais était plutôt de l’ordre de la sensibilité, une perception instinctive. Par l’effet de ce dualisme corps/esprit, inhérent à l’esprit cartésien, j’étais proprement incapable de penser les phénomènes d’intelligence collective. Comment les Yéménites auraient-ils pu me mentir, eux qui étaient si gentils et accueillants ? Comment auraient-ils pu décider collectivement, à travers une personne particulière, de me tester activement dans ma sexualité ? À Ziad seulement, je prêtais une intelligence formelle et consciente, une intelligence analytique. Je considérais les Yéménites comme sincères par défaut, tels les personnages d’un tableau, ou les pierres dans un paysage : les Yéménites ne pouvaient être que les informateurs sincères de leur propre condition. Sauf ceux du quartier, que je considérais manipulés par Ziad…

Bien sûr ce quiproquo épistémologique permanent, auquel les Yéménites contribuaient activement par leur gentillesse, avait fini par poser problème après quelques semaines. Comme je tenais chaque soir mes carnets de terrain, je m’efforçais de tendre vers une compréhension unifiée, à partir de ces prémisses erronées. Bien entendu je n’y arrivais pas, si bien qu’à un certain stade, après six semaines environ, j’avais fini par craquer : j’avais accusé publiquement Ziad, celui-là même qui m’avait socialisé dans son quartier, de ne pas me respecter. C’est ce geste qui m’avait fait perdre tout crédit, et fait perdre tout crédit du même coup à son autorité, provoquant l’éclatement de cette situation d’enquête : un petit « printemps arabe » dans un verre d’eau - dont découle directement la confusion ultérieure, et l’épilogue de ce premier séjour. Mais c’était tout de même une histoire extraordinaire, dont mon mémoire de maîtrise proposait une première version : « Le “Za’im” et les frères du quartier. Une ethnographie du vide » (juin 2004).

Ammar, c’est celui qui n’a rien raté, de toutes les aventures de mon premier séjour. C’est lui qui me rabat vers la pièce de Ziad, dans les tout premiers jours après le mariage (p. 91), et qui voit s’installer notre relation intellectuelle ; c’est lui qui revient me chercher sur le carrefour, lorsque Ziad a décidé de me chasser (p. 98 et suivantes) ; lui aussi qui me fait croire, après que Ziad s’est retiré dans le village de son père, que son grand-frère Nabil a décidé de me violer (voir mon chantier « scène primitive »)… Ammar est un gamin, il est inconscient, mais il a tout de même de la mémoire, et il sait mieux que quiconque qui je suis.

Les années suivantes, c’est Ammar qui revient me chercher sur le carrefour, au stade où tout le quartier me méprise, où l’on raconte que je suis marié avec un noir, tandis que Ziad s’enfonce dans la folie. C’est lui qui revient me chercher, qui revient me draguer, qui me teste. Et moi, profondément ambivalent, qui associais spontanément Ammar aux milieux proches du régime, et qui brodait des théories fumeuses sur la domination patriarcale, la dimension sexuelle de l’ordre social, en me demandant d’où venait tant de perversité ?

Puis vient l’apaisement, à partir de 2007, lorsqu’enfin j’accepte de lâcher le cartésianisme, et de construire mes analyses sur une épistémologie systémique. Alors viennent le respect et l’estime, en lieu et place de la frustration. Viennent les soirées de ramadan, passées ensemble à regarder la télévision, dans le salon de sa mère. Un bonheur simple, qui m’attache à jamais à cette ville.

Comment dire ce que m’ont pris les sciences sociales, en me prenant l’amitié de ‘Ammâr ? Qui peut dire tout ce que cette relation, dans sa simplicité-même, représente pour moi d’efforts et de sacrifices… Les retours à Roissy Charles-de-Gaulle. La solitude des bibliothèques et de mes chambres d’étudiant. Le désarroi existentiel. L’effondrement de toutes mes certitudes. Les mois et les années passées devant l’ordinateur, dix heures par jour, en retournant dans tous les sens chacune de mes observations, pour reconstruire autrement la cohérence de ce lieu. Puis à nouveau les heures d’attente à l’aéroport, pour y retourner encore, et tout remettre sur l’ouvrage.

Qui peut dire ce que les sciences sociales ont volé à cette famille, en m’empêchant de lui être fidèle ? En m’empêchant de dire ce qu’elle m’avait donné ? Ou plutôt en me laissant l’écrire, année après année, pour se torcher de mes récits. Au prétexte que je n’étais pas clair, que mon histoire était louche. Et moi à mille lieues de là, qui voyait le bonheur enfin accessible…

Oh bien sûr, en novembre 2010, tout n’était pas encore réglé. Si Ammâr venait me chercher à l’hôtel, c’est qu’à l’intérieur du quartier, j’étais à nouveau persona non grata. Yazid, le dernier frère de Ziad, s’était fait élire shérif du quartier l’année précédente, puis il m’avait fait construire depuis la France une pièce à l’étage, qui devait me servir de pied-à-terre. Yazid savait que j’avais eu un prix du CNRS, et il se sentait pousser des ailes. Moi je savais que ce n’était pas si simple, tant que je n’aurais pas soutenu ma thèse, j’allais continuer à rendre fou Ziad. J’avais beaucoup hésité avant de revenir l’occuper, et effectivement ça n’avait créé que des conflits. Yazid avait renvoyé Ziad en prison, et à présent il montait contre moi tous les jeunes de son entourage : c’était bien moi qui avait rendu son frère fou… Yazid venait seulement de le réaliser. Il ne pouvait pas le comprendre auparavant, parce qu’il n’était pas là les premières années : 2003, 2004, 2006, à cette époque il était toujours par monts et par vaux, courant après les petits boulots. Puis son frère aîné Nabil était mort dans un accident, Ziad avait dû être interné en clinique psychiatrique, et il s’était retrouvé seul en charge de ses vieux parents, en plus de sa propre famille. Yazid ne pouvait pas comprendre, a priori, comment son frère avait pu être rendu fou par un Occidental de passage. Ou peut être c’est moi qui ne pouvais encore le comprendre, et qui avais dû repasser par toutes ces étapes… Ammar le comprenait, lui, du coup il était le seul dans le quartier à prendre ma défense. Au point que les jeunes le surnommaient « Ammar le Français », quand ils le voyaient me rejoindre avec ses baskets pour aller marcher…

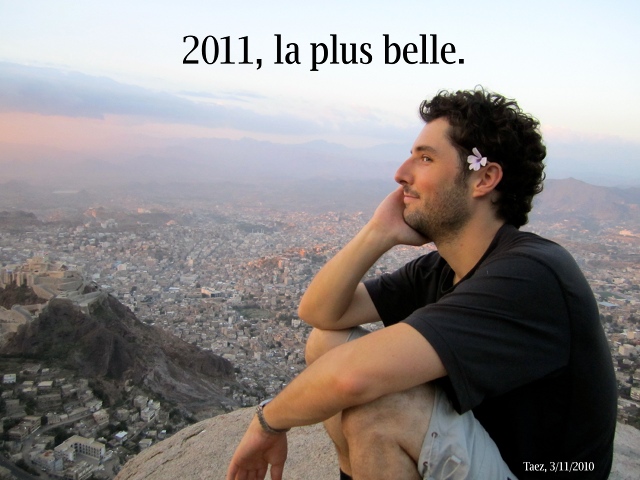

Au moment de cette photo, je savais qu’il n’y avait pas d’issue : j’allais bientôt revenir en France, mais ce n’était pas l’essentiel. Pour la première fois, tous les ingrédients étaient réunis pour un règlement heureux. Il suffisait que je soutienne ma thèse, que je revienne avec un vrai boulot, et tout le monde se serait réconcilié. Peu importe le temps que ça allait mettre, j’avais déjà patienté pas mal d’années… J’avais la certitude que cette histoire serait finalement reconnue, qu’enfin nous allions pouvoir en être fiers, ensemble. Alors, ma recherche dans la société yéménite prendrait un nouveau départ.

Sur cette photo, j’étais heureux et fier d’avoir abouti à tout cela. En remontant ce fil d’Ariane de « l’homoérotisme », j’avais progressivement découvert une autre dimension de la société Taezie… Dans le Yémen de cette époque, les anthropologues racontaient que Taez n’était pas une région tribale, et les Taezis se le racontaient eux-mêmes. Il y avait une forme de tabou sur cette question, lié à la fierté moderniste de Taez. Un tabou qu’il m’a été possible de surmonter à travers la réflexivité ethnographique. J’ai ensuite décelé la tribalité non pas dans les structures de parenté mais dans l’humour, la conscience tacite du monde. C’est ce que j’expliquais dans une intervention donnée quelques jours après cette photo, à l’EHESS le 17 novembre 2010 : « Un fil d'Ariane ethnographique. Homosexualité et réflexivité d'enquête au Yémen » (parue en 2013). Je l’ai aussi retrouvée dans la systémique familiale, à travers l’analyse de la psychose de Ziad - comme dans cet autre texte, rédigé l’année suivante : « L'ethnologue et les trois frères de Taez, ou la chute des figures charismatiques urbaines dans le Yémen des années 2000 » (mis en ligne ici en décembre 2017).

Pourtant quelques semaines après mon retour, l’Histoire bifurqua soudainement : la Révolution embrasa l’ensemble des Républiques Arabes, et Taez devint le fer de lance du Printemps Yéménite…

La rencontre a eu lieu à la rue d’Ulm, dans la fameuse Cour aux Ernests. Peut-être parce que Jocelyne Dakhlia avait fait le DEA de Sciences Sociales de l’ENS, qui était autrefois localisé à Ulm - avant que Florence Weber ne privilégie le rapprochement avec les économistes - donc cela représentait un terrain neutre. En fait la rencontre est restée très guindée : il n’a pas été possible de discuter sur le fond, comme je pouvais le faire par ailleurs avec chacune d’entre elles. Quelques semaines plus tard, Jocelyne Dakhlia a décrété qu’elle ne dirigeait plus mon travail. Florence Weber a continué ensuite de m’accorder un soutien institutionnel, mais cela m’était de peu d’utilité vu qu’elle n’était pas compétente sur ce domaine. En fait mon travail ne s’en est pas remis.

J’ai fini par établir ce point bien plus tard, par mes propres moyens. Ma pudeur n’avait plus grand sens en 2018 après l’anéantissement de cette ville, et l’effondrement définitif de la formule politique yéménite. Alors j’ai commencé à parler explicitement d’un incident survenu en octobre 2003, tout à la fin de mon premier terrain : un passage à l’acte homosexuel, indissociable de mon premier arrachement au terrain et de mon premier passage à l’écriture. J’ai commencé par en parler explicitement sur youtube, en arabe yéménite, pour crever l’abcès. Ensuite j’ai fait un travail d’écriture qui « ressuscitait » en quelque sorte cette société, les doubles contraintes dans lesquelles je m’étais trouvé pris, dans lesquelles à mon tour j’avais appris à piéger mes interlocuteurs, jusqu’à cette fameuse proposition sexuelle, de la part d’un cousin éloigné… Proposition qui n’en était pas une en réalité, mais que j’étais contraint d’accepter pour sauver la face. En réalité, cette issue était inscrite dans l’ordre politique post-colonial, et tous mes interlocuteurs le savaient dès mon entrée sur le terrain : je n’avais fait que me débattre sous leurs yeux contre une prophétie inéluctable, emportant par cela la sympathie d’une partie d’entre eux.

L’une et l’autre étaient déjà au courant de cet incident, survenu huit ans plus tôt à la fin de mon premier séjour.

•Avec Jocelyne Dakhlia les années suivantes, c’est toute cette ambivalence collective que j’avais commencé à déplier. En relisant son article de synthèse paru en 2007, « Homoérotismes et trames historiographiques du monde islamique », je retrouve toutes les questions auxquelles j’ai soumis cette situation d’enquête sous sa direction. Simplement pour ma part, je ne cherchais pas la vérité de « l’homoérotisme » en général, ni même de telle ou telle trame historiographique, mais la clarification d’une situation d’enquête particulière.

Avec cette réflexion positive sur « l’homoérotisme », combinant la réflexivité d’enquête et l’anthropologie historique, je conjurais la honte par la honte. Et c’est la position d’observateur que je questionnais ainsi, de manière très générale, comme tout ethnographe est normalement conduit à la faire. Tôt ou tard, cela impliquait forcément de questionner la position de mes deux maîtres, ou plutôt qu’elles acceptent de se situer elles-mêmes. Je n’aurais jamais pensé qu’elles se déroberaient, et lorsque c’est arrivé je n’ai pas voulu le croire.

Conclusion en chantier, je ne vois pas encore toutes les conséquences…

Ce que m’ont pris les sciences sociales, au fond elles ne me l’avaient jamais donné.

« Et ce jour-là, à la vue du supplice, les meneurs renieront ceux qui les auront suivis, et toute attache sera rompue entre eux, alors que leurs disciples s’écrieront à leur tour : “Ah ! S’il nous était possible de retourner sur Terre, nous désavouerions nos meneurs, comme ils nous ont désavoués.” Et c’est ainsi que Dieu les mettra en face de leurs œuvres, sans que leurs regrets les mettent pour autant à l’abri de l’Enfer. »

Alors les sciences sociales m’ont laissé avec cette histoire entre les mains, ces représentations sociologiques et cette rengaine homoérotique, qui n’avait plus de sens pour personne, puisque si intimement liées à leurs contradictions. Même parmi mes interlocuteurs musulmans diplômés, on n’a jamais voulu comprendre cette histoire. On n’a jamais voulu comprendre que ce passage à l’acte n’était pas un rapport homosexuel - dans le sens où le désir n’était jamais entré en ligne de compte : c’est uniquement par des rapports de face que nous en étions arrivés là. Et ce passage était nécessaire d’un point de vue logique.

Car avant de découvrir l’islam, Adam a bien dû sortir du paradis…

« Or, Satan les fit trébucher et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. Nous leur dîmes alors : “Quittez ces lieux et installez-vous sur la Terre où vous serez ennemis les uns les autres. Ce sera pour vous un lieu de séjour provisoire et de jouissance éphémère !” Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu’il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c’est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est Plein de clémence et de mansuétude. »

Une vie dans l’ignorance du péché. Voilà qui me semble caractéristique aussi de notre époque post-fasciste. Comme illustration, je renvoie à mon récit de l’année 2003-2004 : « Le jeune yéménite et la petite amie » (dans mon texte autobiographique « Déconfinement »). Et la photo qui ouvre ce texte, prise en novembre 2010 sur les hauteurs de Taez, relève encore de cela.

1Il s’agissait de la deuxième partie, se concluant sur un embryon de la troisième. (Ammar-cqSSmontpris.html).

2« Déconfinement. Récit généalogique et autobiographique 1999-2004) »

3Jocelyne Dakhlia, L’empire des passions. L’arbitraire politique en Islam (Paris : Aubier, 2005); Voir aussi l’article de synthèse paru en 2007 : « Homoérotismes et trames historiographiques du monde islamique », Annales HSS 62, no 5 : 1097‑1122.

4Tout mon mémoire de maîtrise repose sur le postulat d’une frontière sociologique, entre un milieu de jeunes stigmatisés et un milieu de commerçants établis. On y trouve beaucoup de descriptions assez fines, et tout n’est pas à jeter. Mais comme souvent en sociologie, ce tableau « impressionniste » reposait sur une intrigue sociologique caricaturale, que j’ai passé toutes les années suivantes à affiner - tout en observant les effets de ce « recadrage » sur ma participation. « Le “Za’im” et les frères du quartier. Une ethnographie du vide » , Maîtrise d’Ethnologie à l’Université Paris X – Nanterre (juin 2004). Voir aussi l’article rédigé l’année suivante : « Zaïd, Za'im al-hara [Zaïd, leader du quartier] : analyse sociologique d'un charisme de quartier », Chroniques Yéménites 12 (2005), pp. 81-102.

5Voir mon texte rédigé cette année-là : « Le réveil des piémonts : Taez et la révolution yéménite », in Le Yémen, tournant révolutionnaire. Édité par Laurent Bonnefoy, Franck Mermier & Marine Poirier, CEFAS / Karthala, pp. 125-141.

6Voir mon texte rédigé aussi dans cette période : « L'ethnologue et les trois frères de Taez, ou la chute des figures charismatiques urbaines dans le Yémen des années 2000 », avec l’arbre de parenté associé (Cargaison décembre 2017). Ce texte explique déjà entre les lignes pourquoi ce passage à l’acte était arrivé avec tel cousin éloigné, et pourquoi cela avait en fait renforcé ma légitimité locale, en soudant mon alliance avec l’une des branches de cette famille… Une histoire de jalousie entre les deux femmes du grand-père maternel, dont la deuxième était d’ascendance ottomane, donc plus introduite dans le Régime - et c’est cette branche-là qui m’avait « détourné ». Bref, cet arrière-plan expliquait parfaitement pourquoi, au terme de ce premier séjour, j’avais pu sauver la face en passant à l’acte, bien paradoxalement.

7Développé dans la présentation de mon projet d’association : « Une relation personnelle? » (septembre 2019), et aussi dans mon chantier « scène primitive » (2018).

8Voir dans mes vidéos du 17 novembre 2008, le comportement soi-disant « schizophrénique » de Ziad, qui exprimait déjà parfaitement cette situation.

9Je suis en train d’articuler aux travaux de l’historien du nazisme Johann Chapoutot, auxquels je renvoie en attendant - par exemple cette conférence sur la Révolution culturelle nazie (Agora des Savoirs de Montpellier, 18 mai 2018). La qualification de « post-fasciste » me paraît plus explicite que « post-coloniale », plus franche dans ses sous-entendus politiques. Pour ma critique des diplômés post-coloniaux, je renvoie à mon chantier « Sciences sociales du Jour Dernier », et à mon texte rédigé en décembre 2018, aux premiers jours du mouvement Gilet Jaune : « Anthropologue-musulman. Une défense intellectuelle de l’islam et de la laïcité ».

* * *