Orient

consulting

Outils

La notion de double contrainte

Les sciences sociales anti-culturalistes

La notion de double contrainte

La double contrainte est une notion développée par l’anthropologue Gregory Bateson (1904-1980), initialement pour comprendre la genèse de certains troubles mentaux. Elle désigne une situation dans laquelle l’individu est soumis à deux pressions contradictoires et incompatibles, formant une injonction paradoxale. La notion s'applique aussi à toutes sortes de situations d'apprentissage, dans diverses civilisations.

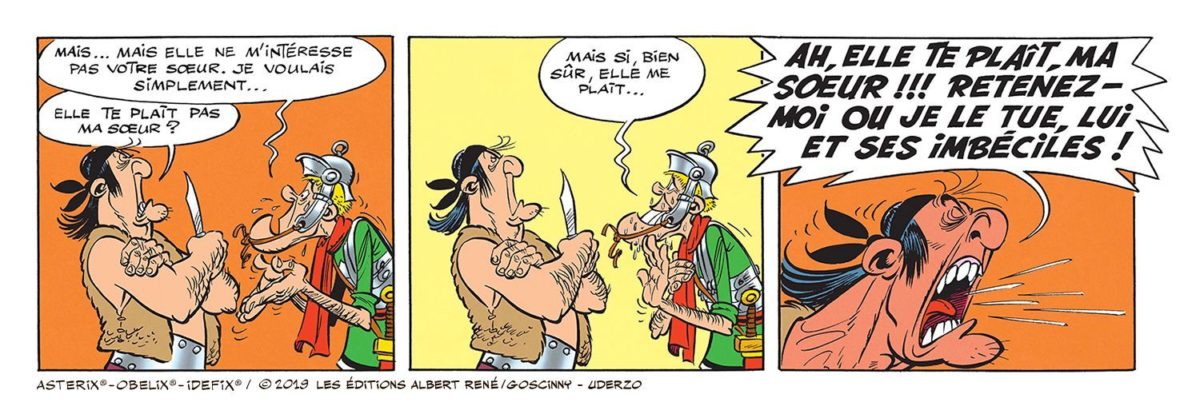

Extrait d’Asterix en Corse, illustrant la notion

de double contrainte.

L’idée directrice de mon travail depuis plus d’une décennie, c'est que les sciences sociales mettent les musulmans dans des doubles contraintes ; en retour, les musulmans posent des doubles contraintes aux chercheurs et aux institutions. Mais il n'y a rien là de spécifique à l'islam en réalité : la modernité elle-même est une injonction contradictoire, et les mêmes mécanismes ont toujours été à l'oeuvre au sein de l'Europe “judéo-chrétienne” - en attestent les structures théologiques et l’histoire des idées. Si la stigmatisation des musulmans ne règle rien, l'Orient peut servir de boussole.

La médiation ethnographique

L’ethnographie - du grec ethnos (l’homme dans sa singularité) et graphein (écrire) - est une méthode de collecte et de production raisonnée des données en sciences sociales. Elle trouve d’abord son origine dans l’étude des sociétés sans écriture (aborigènes d’Océanie, Indiens d’Amérique…). Avec la Décolonisation, l’ethnographie s’est trouvée rapatriée dans tous les domaines, notamment en sociologie. Cette méthode est ainsi devenue de plus en plus réflexive, c’est-à-dire consciente des biais induits par l’observation et l’écriture. Aujourd’hui finalement, l’ethnographie propose une médiation entre les situations réelles et le sens commun dominant.

Être ethnographe, c’est être spécialiste de la manière dont les contextes se traduisent dans les interactions - contextes historiques, sociaux, anthropologiques, mais aussi biologiques, médicaux ou autres. C’est en outre être capable de rendre cela visible par un travail expérimental spécifique d’engagement relationnel et d’écriture.

C’est cet exercice de description située que j’ai pratiqué dans la ville de Taez au Yémen pendant une dizaine d’années (sur place environ trois mois par an). Mon regard a profondément évolué dans cet intervalle, ce qui m’a permis d’aller particulièrement loin dans la déconstruction des illusions sociologiques : un savoir-faire que je transfère directement aujourd’hui dans les situations de médiation.

Les sciences sociales anti-culturalistes

En parlant de « sciences sociales anti-culturalistes », je fais référence à un paradoxe.

- D’une part, je m’inscris pleinement dans une tradition des sciences sociales françaises peu portée sur le culturalisme – c’est-à-dire l’étude de la cohérence interne d’un corpus de traditions, de mythes et de modes de vie, au sein d’une population, d’un territoire et d’une langue donnée, formant une entité sociale que l’on suppose organique et autonome, jusqu’à sa mise en contact avec la « modernité ». Si la notion de culture est omniprésente dans l’ordre géopolitique post-colonial (né avec la césure de 1945), la France reste probablement le pays du monde le moins portée à ce genre d’exercice intellectuel, pour des raisons historiques et anthropologiques profondes (l’État s’est construit autrement).

- Mais par ailleurs, dans la période particulière que traverse notre pays, les sciences sociales sont souvent taxées de « culturalisme » par une partie de la société (notamment dans leur rapport avec l’islam), et on leur reproche de vouloir « importer le multi-culturaliste anglosaxon ». Cette accusation n’est pas toujours fondée (même si l’influence théorique des sciences sociales anglophones est réelle, fort heureusement…). Souvent ce clivage prend la tournure d’un dialogue de sourds, par tribunes interposées d’universitaires dans les grands quotidiens, ou éditocrates qui s’écharpent sur les plateaux télé, sans que cette question philosophique n’ait la moindre prise sur les problèmes réels de la société française.

Une chose est sûre : ma démarche dans la société yéménite était fondamentalement anti-culturaliste ; il s’agissait d’exporter les sciences sociales généralistes sur le terrain yéménite, le terrain de l’islam. Et de fait, j’ai dû apprendre à me battre contre les moulins (à travers la systémique et Gregory Bateson - lui un vrai anthropologue…).

À chaque aller-retour, le déphasage était profondément déstabilisant. Assez rapidement, j’ai eu besoin de donner sens à cette expérience en relation au passé, en plongeant d’abord dans ma propre histoire familiale, puis à travers les positions respectives du Yémen et de la France dans l’histoire du monde. Je travaillais sous la direction d’une anthropologue et historienne franco-tunisienne, Jocelyne Dakhlia, qui insistait sur la familiarité réciproque des sociétés arabes et européennes en amont de l’expansion coloniale. Elle s’attaquait là à un mythe structurant, celui des isolats culturels mis en contact par la modernité - et tout ce qui en découle, notamment la tentation indigéniste de l’antiracisme. J’ai donc commencé à sonder cette structure sous-jacente, la trame d’une histoire monothéiste partagée, à partir des régularités de ma propre expérience, dans le flot de l’existence et des interactions.

Au fond je n’ai jamais cessé, jusqu’à aujourd’hui, d’approfondir cette compréhension organique de l’histoire, malheureusement incompatible avec les structures universitaires. Je reste néanmoins fidèle à ma formation (à l’Université Paris X, l’ENS et l’EHESS), c’est-à-dire une formation en sciences sociales généralistes (sociologie, histoire, anthropologie) et à une tradition de l’anthropologie française peu portée sur le culturalisme (comparée à l’anthropologie anglo-saxonne).

Mes analyses sont marquées par le fait d’avoir tenté d’exporter sur le terrain yéménite cette conception bien française des sciences sociales, dans ce moment très particulier du début des années 2000 et de l’opposition de la France à la Guerre en Irak ; marquées également d’avoir finalement échoué à convaincre, dans le moment d’accélération qui s’est joué après le Printemps Arabe de 2011, alors que j’avais su négocier cette approche avec le monde académique. Je continue de voir la persistance du culturalisme dans l’approche du Moyen-Orient comme l’une des causes fondamentales des crises de la décennie écoulée. Et je m’efforce à présent de comprendre cette persistance dans une épistémologie globale des rapports Nord-Sud.

Cheminant dans la société française pour me reconvertir après cet échec, il n’était pas question de me lancer dans une nouvelle thèse. S’il m’est arrivé d’écrire (très ponctuellement, face à des affaires locales particulièrement graves), j’ai surtout observé silencieusement, aux côtés d’une communauté musulmane elle-même profondément silencieuse. Peu à peu, j’ai pris conscience d’un décalage vertigineux dans la perception des questions sociales, dont tous les Français font aujourd’hui les frais. J’ai développé un certain nombre d’outils pour rendre compte de cet état de fait - épistémologie, histoire des idées, théologie comparée des monothéismes - qui forment aujourd’hui pour moi une sorte de boussole, un antidote à toute forme de culturalisme et d’essentialisme.

La sociogenèse de l’Europe

Chaque fois que je me penche sur un problème contemporain lié de près ou de loin à l’islam ou à la laïcité, je retrouve à quel point la sociogenèse de l’Europe se rejoue perpétuellement dans les interactions. La sociogenèse, c’est-à-dire la manière dont la conscience intellectuelle européenne s’est organisée, disons à partir de la formation des universités au XIIème siècle, dans un rapport paradoxal au fond médiéval pré-existant, marqué alors par le rayonnement civilisationnel de l’Islam. On ne peut pas dire que l’Europe est structurée dès l’origine par son « islamophobie » (comme certains le formulent aujourd’hui) car c’est en réaction à sa propre tradition religieuse que se définit la « Renaissance » de l’Europe chrétienne. En fait les choses se jouent à un niveau plus abstrait, celui de l’ordre théologique et des structures anthropologiques. La notion d’islamophobie se construit à partir d’une conception erronée et caricaturale du « choc colonial », qu’elle projette artificiellement sur l’ensemble de l’histoire antérieure, depuis les croisades de l’An Mil. Elle masque le fait que les musulmans ont toujours été partie prenante de cette évolution, comme ils sont partie prenante des évolutions contemporaines de la société française.

Bref, sans avoir besoin d’entrer dans les détails de cette histoire complexe, je finirai toujours par vous faire mettre le doigt, à partir de votre propre expérience contemporaine, sur l’imbrication épistémologique fondamentale de l’aire culturelle monothéiste : une imbrication originelle, et continue au fil de l’histoire, contrairement à ce que suggèrent les représentations dominantes dans notre époque postcoloniale tardive. Je dispose là de ressources pour un recadrage, pour vous faire entrevoir les choses sous un jour nouveau. Re-découvrir l’Orient au plus proche, pour sortir d’une perception monstrueuse du contemporain, et mieux gérer sa part de conflictualité.

Remarque : j’applique ici la démarche de la sociohistoire, tirée de ma formation au département de Sciences sociales de l’ENS : un département où personne ne travaillait sur le Yémen, ni sur le monde arabe, ni même sur l’époque pré-moderne, mais marqué du point de vue théorique par une conception génétique des rapports entre sociologie et histoire, dans la lignée de l’historien Norbert Elias (1897-1990). La sociohistoire cherche à comprendre comment les choses du présent fonctionnent à la lumière du passé historique, en mettant l'accent sur l'étude des relations à distance et la socio-genèse des phénomènes.

Une exigence intellectuelle

Dans tous les cas, mes analyses excluent toute idéologie, et restent toujours en prise avec les savoirs académiques (sociologie, histoire, anthropologie). Mon travail consiste simplement à mettre en perspective ces savoirs les uns par rapport aux autres, en me fondant sur :

-

l’observation empirique,

-

l’analyse des interactions,

-

la recontextualisation.

Chez moi, il n’y a pas « d’alternative facts », mais un rappel inlassable de certaines données d’épistémologie et d’anthropologie fondamentale, qui organisent nécessairement toute connaissance réelle du monde contemporain.

Pour cela, je m’appuie beaucoup sur l’oeuvre de Gregory Bateson, l’un des grands anthropologues du vingtième siècle (+ d’informations).

Une éthique de l’intervention écrite

« Ô croyants ! Évitez de trop

conjecturer sur les autres, car il est des conjectures qui

sont de vrais péchés. »

(Coran 49:12)

Fondamentalement, je ne crois pas en la prétention des sciences sociales à s’exprimer en toute généralité sur une société ou une époque donnée. Aucune expérience ethnographique n’est de nature à justifier ce privilège à mes yeux - ni d’ailleurs aucun lieu de naissance. Donc j’utilise la méthode ethnographique au sein de ma propre société, comme outil de médiation entre des personnes qui essaient déjà de se parler. J’interviens alors sans revendiquer d’expertise spécifique, si ce n’est quant au fonctionnement de la parole elle-même.

Pour la petite histoire c’est pendant le mouvement Gilet Jaune, complètement par hasard, que j’ai découvert que ma formation pouvait avoir cette utilité. Les Gilets Jaunes avaient été chassés du péage, et les AGs étaient très conflictuelles : beaucoup avaient le sentiment d’être dépossédés de leur mouvement, et menaçaient de claquer la porte à chaque instant. Mes comptes-rendus étaient tout l’inverse de comptes-rendus ordinaires : mes notes exhaustives permettaient de faire apparaître autre chose, la matière des débats, et la violence spécifique du compte-rendu. Mes verbatims, c’était une force de dissuasion braquée sur les beaux parleurs, nécessaire pour que l’AG garde ses participants. Ça a permis, je crois, que chez nous le mouvement s’érode un peu moins vite.

Par ailleurs, je me permets de proposer des activités de conseil sur des affaires de terrorisme, de laïcité et de « liberté d’expression » : affaires qui touchent aux limites de la cohésion nationale, mais aussi et peut-être surtout aux limites des sciences sociales elles-mêmes. Ce qui caractérise toutes ces affaires, c’est une situation dans laquelle une partie des acteurs en présence ne s’expriment simplement plus, et depuis très longtemps, alors qu’ils sont supposément concernés, de sorte que les institutions se débattent en fait avec leurs propres contradictions. Si j’interviens alors, ce n’est pas en tant que « spécialiste de l’islam », encore moins en tant que « représentant », mais en tant que spécialiste de l’approche social-scientifique et de ses limites, entre autres sur le terrain musulman. Je me propose de dire des choses que la société française, si elle cessait de s’en remettre à des sociologues prestidigitateurs, pourrait très bien se dire à elle-même…

Pour la petite histoire, mon travail au Yémen portait déjà sur les limites des sciences sociales, bien avant le Printemps inattendu de l’année 2011, et bien avant l’effondrement du pays dans la guerre après 2015. Dans mon enquête, le tournant s’est produit en 2007 au cours de ma deuxième année de thèse, après l’internement en hôpital psychiatrique de Ziad, un jeune expert comptable qui avait été l’interlocuteur principal de mon premier travail quatre ans plus tôt… [Une histoire à découvrir dans mes écrits académiques, disponibles via l’onglet recherche].

La séparation des hémisphères

« Que

ta

main gauche ignore ce que fait ta main droite… »

(Matthieu

6:3)

Voilà donc les deux « hémisphères » de OrientMC : Médiation (sur les thématiques « Gilet Jaune ») et Conseil (sur les thématiques liées à l’islam). Deux domaines de compétence et d’intervention relativement autonomes, que je tiens à maintenir séparés pour ne pas « tout mélanger », tout en sachant aussi les articuler à un autre niveau. Il pourrait sembler incohérent de juxtaposer deux offres de services si différentes, mais cette distinction garantit au contraire la pertinence de mon intervention, dans l’époque que nous traversons.

|

Dans la France de 2020, on ne peut pas poser la question sociale en faisant abstraction du reste du monde, sans un diagnostique adéquat sur les évolutions du Moyen-Orient. Au-delà de la seule question migratoire, pierre d’achoppement de tous les débats, il manque une réflexion intégrant l’Orient dans notre destin collectif. |

D’ailleurs la réciproque est vraie aussi : on ne peut pas continuer de penser les sociétés arabes sunnites comme des éprouvettes posées sur une étagère. La guerre au Yémen, par exemple, doit être reconsidérée à la lumière de la crise des démocraties Occidentales, de la fébrilité qu’elle implique pour nos partenaires moyen-orientaux, qui s’y adaptent par la guerre. Les spécialistes de ces pays sont incapables de penser les choses en ces termes, pour des raisons structurelles - et c’est précisément ce phénomène qu’il s’agit de porter à la conscience collective, jusque dans ses retombées pour nos propres sociétés. |

Dans cette approche longuement mûrie, subtile et nuancée, je recherche les solutions au niveau des situations concrètes, tout en opérant un recadrage quant au caractère interconnecté des crises globales, voire même leur intrication organique au sein du bloc occidental. Et nous ne faisons là qu’anticiper sur une conscience historique en gestation, liée aux lignes émergentes de fracture géopolitique, qui finira nécessairement par advenir. L’anthropologie offre un temps d’avance sur ces bouleversements historiques, recompositions culturelles et révisions paradigmatiques. Souvent d’ailleurs, sans que notre pays en ait vraiment conscience, ces évolutions se sont jouées en Orient il y a plusieurs décennies…

Notre époque post-coloniale souffre d’avoir voulu tout mélanger, et elle tâtonne aujourd’hui vers un nouvel équilibre : rétablir des frontières, des lois d’exception visant certains citoyens, dans l’espoir de conjurer l’impuissance devenue chronique des responsables et des institutions… Comment en sommes-nous arrivés là ?

Jusqu’au milieu du XXème siècle environ, la connaissance sur les sociétés musulmanes était essentiellement produite par des militaires et des missionnaires religieux. Ces domaines d’étude sont depuis tombés dans le giron des sciences sociales, tandis qu’était vivement décriée la tradition orientaliste, en lien avec la Décolonisation, les migrations post-coloniales, la généralisation des couples mixtes. Mais cela ne règle pas tout, et renforcer encore aujourd’hui l’emprise des sciences sociales, comme si en dépendait encore l’émancipation des peuples, n’est plus une fin en soi. Au contraire, il y a maintenant un véritable enjeu démocratique, pour la liberté de tous, à desserrer l’emprise autoritaire des Humanités. Cette bataille se joue largement sur le terrain de l’islam, pour les raisons qu’on vient d’évoquer.

L’enjeu de la période actuelle est de préserver les acquis de nos sociétés ouvertes - et des sciences sociales qui leur correspondent - tout en retrouvant la conscience « holistique » qu’avaient les militaires et les religieux. Le chemin est étroit, mais il existe. Et cela commence par restaurer une rigueur intellectuelle minimale lorsqu’il est question de la société en général, et de l’Orient en particulier. Notamment, garder en tête à partir d’où chacun s’exprime, au lieu de disserter de manière surplombante à propos de la Terre entière. Autrement dit, savoir ménager un principe de pudeur (cerveau droit) pour contrebalancer la tentation discursive (cerveau gauche). Dans l’époque que nous traversons, cette simple démarche est de nature à dénouer la situation dans bien des domaines.

La séparation des hémisphères est un phénomène cérébral bien mystérieux, et pourtant nécessaire d’un point de vue cognitif, s’inscrivant même dans une nécessité fondamentale d’ordre biologique. Et la pensée européenne ne peut pas plus s’émanciper des structures héritées de l’histoire. Pour des raisons anthropologiques complexes, mais en fait évidentes, l’Europe ne retrouvera le Nord qu’en redécouvrant l’Orient. C’est-à-dire en redécouvrant l’expérience intellectuelle de la stupeur, de l’inspiration et du vertige, un débrayage qui fait cruellement défaut dans les débats actuels.

Orient Consulting n’est donc pas un cabinet de conseil vendant des connaissances sur l’Orient (les fameuses « réalités » moyen-orientales). Pour remettre entre vos mains la capacité d’agir, je vous accompagne plutôt dans un changement de paradigme, susceptible d’intégrer la présence de l’Orient en tant que lieu épistémique, lieu depuis lequel un regard est porté, et ce de manière parfaitement rationnelle et laïque, le temps de mon intervention.