« Homoérotisme » : un jihad ethnographique (introduction)

25 juin 2020. Introduction

d’un texte en cours de construction, pour une

publication en anglais, présent ant

synthétiquement mo n

travail en axant

d’emblée sur la notion “d’homoérotisme”.

1.

Le

1 er avril 2006, je

suis allé chez le coiffeur à l’entrée du souk al-samil, près du

carrefour de Hawdh al-Ashraf. Le coiffeur a demandé ce qu’on faisait

avec ma moustache.

- E nlève

là . Complètement? Au rasoir? - Oui au rasoir.

Je suis sorti dans

la rue, avec ma coupe toute propre et mes lèvres de sucre. Les

commentaires ont été nombreux.

J’étais arrivé au

Yémen au mois de février pour un troisième séjour d’immersion, le

premier dans le cadre de ma thèse. J’avais alors l’espoir de renouer

avec Ziad, le héros de ma première enquête, qui restait pour moi un

interlocuteur important. Mais après quelques semaines de cohabitation,

Ziad m’avait finalement demandé de partir. Alors j’ai rasé ma moustache.

Ça a été ma réponse.

On m’avait toujours

dit : « Ne rase pas ta moustache, au Yémen

ça ne se fait pas ». Et moi j’avais toujours pris soin de

laisser quelque chose, au moins un demi-millimètre. Tout comme je

m’efforçais de m’habiller comme les Yéménites, de respecter les normes

de pudeur, d’adopter leurs codes, de ressentir les choses comme ils les

ressentent. Au Yémen j’étais constamment à l’école - c’est une

partie importante du travail d’un anthropologue sur le terrain, ce

qu’on appelle l’« observation participante ». Mais ce

jour-là Ziad m’avait demandé de partir. C’était un jour grave, et

j’avais juste envie d’être moi. D’ailleurs cette

posture a été bien reçue, globalement, en tous cas elle m’a permis

d’exister, d’établir des échanges beaucoup plus profonds avec la

société yéménite. Tourner le dos à Ziad était le prix à payer. Q uand

je quitte le Yémen quatre mois plus tard, mon enquête a pris un nouveau

départ et j’ai gagné beaucoup d’assurance. En

fait ce jour a été un tournant.

2.

Le

19 août 2007, je reviens à Taez après un an d’absence. Je prends le

bus depuis Sanaa au petit matin, et j’arrive vers midi sur la place du

Hawdh al-Ashraf. Je ne vais pas d’emblée saluer Ziad dans son

quartier, car je veux marquer une distance. Je sais qu’entre temps, la

famille de Ziad a été frappée par des malheurs. En toute logique, je

devrais lui porter mes condoléances, mais je n’y pense même pas car je

me sens coupable - en fait j’ai confusément peur qu’il ne s’en

prenne à moi. Je passe l’après-midi avec les commerçants, qui sont

maintenant mes alliés dans mon travail. Peu après la tombée de la

nuit, je vois des jeunes courir sur le carrefour en direction du

quartier du dessus, et la rumeur d’un incendie arrive jusqu’à nous. Du

coin de l’avenue, j’aperçois une fumée noire au-dessus de la maison de

Ziad. « Il a fait ça pour que je me

convertisse ! », je me dis sur le

moment…

Par

la suite, j’apprendrai une réalité beaucoup plus prosaïque. Après le

décès accidentel de son grand-frère Nabil, Ziad a été interné en

hôpital psychiatrique car il refusait de reprendre son poste à la tête

de la police des souks. Son petit frère Yazid s’était marié deux ans

plus tôt : il avait déjà une petite fille, et un petit garçon

était en route. Yazid aurait voulu travailler pour les nourrir, mais

lui n’avait simplement pas les épaules. Évidemment, les électrochocs

n’ont pas fait changer d’avis Ziad, et la famille a dû se résoudre à

voir le poste partir à un cousin. Depuis ce jour, Ziad menaçait de se

venger en mettant le feu à la maison. Il avait juste attendu mon

retour, puis s’était laissé emmener en prison.

Le soir de

l’incendie, je fais profil bas. Je viens d’arriver, je ne saurais pas

quoi dire, je suis déjà couvert de honte. Les Yéménites aussi font

semblant de ne pas voir la coïncidence : il règne une ambiance de

non-dit, comme dans une intrigue de sorcellerie.

Dans les semaines qui

suivent, je me réinstalle dans mes habitudes yéménites, sur le mode

enjoué qui caractérise mes rapports avec les Yéménites. Mais quand je me

retrouve devant mon ordinateur, essayant de lancer la rédaction de ma

thèse, je réalise que je ne peux pas continuer comme avant, je ne peux

pas m’assoir sur ce qui s’est passé. Quand arrive le mois de ramadan, je

commence à faire la prière dans ma chambre d’hôtel. Puis chez Lotfi

et ses frères, les amis commerçants

avec lesquels je vais rompre le jeune, je rejoins la

prière collective . Après quelques jours je rentre dans la

mosquée, sans rien demander à personne. On vient m’interroger, savoir si

je me suis vraiment converti : je dis oui, et je prononce la double

profession de foi à qui veut l’entendre . Mais

je ne veux pas d’une cérémonie en bonne et due forme. Je veux qu’ils

sachent que ça s’est joué ailleurs.

Pourtant

aujourd’hui - et c’est un peu

paradoxal - je reste obsédé par mes aventures au Hawdh al-Ashraf,

l’endroit où s’est joué cette conversion.

3.

Au fil des années,

j’ai échoué à devenir un musulman « normal » dans la société

française. Il faut croire que je n’ai pas géré l’immersion comme les

autres convertis, du fait qu’il y avait eu ce précédent dans la société

yéménite. J’ai refusé de jouer c e jeu de

« l’observation participante », que tous les musulmans

d’aujourd’hui jouent un peu malgré eux.

Moi, ça ne m’intéresse pas de construire l’islam comme un pays

merveilleux, dont nous serions tous les émigrés clandestins. Ça

m’intéresse de vivre dans un monde où l’on ne m’expliquerait pas, à moi,

que Ziad est « schizophrène ». Un monde qui aurait su tendre

la main à Taez en 2011, et qui ne se serait pas résolu à ce que cette

ville soit rayée de la carte quelques années plus tard. Un monde dans

lequel le Hawdh al-Ashraf ne serait pas aujourd’hui une

zone commerciale désertée, au bord d’une zone minée gardée par des

snipers.

Ces

dernières années, les évolutions du monde m’ont conforté dans l’idée

que j’étais sur le bon chemin. Mais à l’origine, je n’ai fait que

défendre l’intégrité de ma pensée, la cohérence de mon cheminement

logique.

L’une

des raisons pour lesquelles j’ai refusé de recevoir le

« baptême » de la société yéménite en septembre 2007, est la

question homosexuelle. J’avais établi un dialogue avec cette société

en termes d’ homoérotisme :

d’une part un dialogue tacite avec les Yéménites du carrefour (depuis

ce jour où j’avais rasé ma moustache…), d’autre part un dialogue

intellectuel explicite, avec ceux de mes interlocuteurs qui étaient

versés dans les sciences sociales, avec lesquelles je pouvais partager

mes analyses. Ce dialogue était important pour

moi, cette thèse que je m’efforçais de construire, il y avait là un

fil d’Ariane qui me rattachait à ma société d’origine. Cette thèse, je

l’écrivais dans ma langue maternelle qui était le langage de ma

sincérité, et c’est dans cette langue-là que je m’étais converti. Le

terme « homoérotisme » démontrait déjà en lui-même une forme

de pudeur, et je n’avais pas de raison d’abandonner cette recherche.

J’avais toujours été très clair, ma recherche ne portait pas sur la

sexualité des Yéménites, plutôt sur les résonances de cette thématique

dans la vie sociale, et dans ma propre perception subjective de

celle-ci.

Si j’avais accepté

une cérémonie de conversion, j’aurais rejoint une communauté qui ne

pouvait pas accueillir ce dialogue. Je me serais placé sous l’autorité

spirituelle de personnes, les religieux militants, qui n’en avaient

jamais fait partie : soit parce qu’elles considéraient les sciences

sociales comme vectrice d’une perversité intrinsèque, soit parce que

l’objet de mon enquête en lui-même, l’espace public et commercial du

souk, leur inspirait une réprobation globale. À partir de ma conversion,

j’ai commencé à m’entretenir beaucoup plus régulièrement avec ces

personnes religieuses. J’ai accosté aux berges de leur pays, mais cela

n’aurait pas eu de sens de rejouer

l’immersion par observation participante. J’ai plutôt laissé l’islam

transformer les relations qui constituaient mon enquête, celles qui

m’avaient guidé jusqu’à l’islam, afin qu’elles continuent de me guider

au-delà.

Peu à peu, au sein de

ces relations qui constituaient mon enquête, une pudeur a fait jour.

Quand je suis revenu à Taez en 2008, après une première année assez

difficile passée en France comme musulman, le carrefour du Hawdh m’était

devenu insupportable et j’y restais le moins possible. Cette année-là,

j’ai vécu une réconciliation générale avec le quartier de Ziad et avec

sa famille. Mais rapidement, j’ai réalisé qu’il me fallait rentrer en

France pour rédiger ma thèse : je ne pouvais pas revenir avant

d’avoir un travail, un vrai statut de chercheur, pour pouvoir réellement

les soutenir. Ma responsabilité était d’abord de mettre un terme à la

folie de Ziad, en lui donnant sa place définitive dans l’histoire. Deux

visites ultérieures, en 2009 et en 2010, m’ont convaincu plus encore de

la nécessité d’assumer ma responsabilité, et accru encore mon dépit à

l’égard d’une société yéménite qui ne m’y aidait pas. Quand je quitte

Taez pour la dernière fois, en novembre 2010, j’ai au moins la

satisfaction d’avoir été chassé du quartier de Ziad, en tant que celui

qui l’a rendu fou. En contre partie de mon départ, son frère Yazid

s’engage à ne plus jamais le renvoyer en prison. Quelques semaines plus

tard c’était l’irruption des Printemps Arabes, et celle de Taez, au

centre du jeu politique yéménite.

4.

[L’ouvrage collectif

a pour thème : « des mots et des mondes ». En lien avec

la situation actuelle au Yémen, il s’agit de raconter comment un concept

de sciences sociales a pu servir de pivot entre deux mondes…].

Il y a bien un

déplacement dans ma compréhension de « l’homoérotisme », tel

que j’ai commencé à en faire usage dans les années qui ont suivi ma

conversion à l’islam, par rapport au moment où je m’en étais saisi dans

mon enquête.

Au

moment où j’ai rasé ma moustache, j’avais été marqué par des travaux

portant sur « l’homoérotisme » des sociétés islamiques

passées et présentes, qui insistaient sur la relativité des

conceptions du genre et de la sexualité. Je renvoie à l’article de

synthèse publié peu après par Jocelyne Dakhlia, qui était alors ma

directrice de thèse : « Homoérotismes

et trames historiographiques

du monde islamique » (2007). J’étais

alors confronté à une impasse dans mon enquête, et ces travaux m’avaient

suggéré l’existence d’un au-delà des apparences, un espace des possibles

où je pourrais rejouer l’histoire. L’idée que les choses auraient pu se

terminer autrement, si j’avais été moins rigide quant à ma propre

sexualité, et aussi que peut-être il n’était pas trop tard.

Je ne me serais jamais lancé dans cette

littérature sans ma confiance en Jocelyne Dakhlia, qui dirigeait mon

travail depuis l’année précédente. Car pour moi, je ne me serais jamais

aventuré à la légère dans les questions de genre. Étant de formation

scientifique, je me méfiais énormément des sciences sociales fondées

exclusivement sur l’analyse des discours, comme sont la plupart des

études sur ce thème. Je voulais faire de la « vraie

sociologie », travailler sur des situations réelles d’interaction

sociale. Plus généralement je n’avais pas confiance : l’imprécision

empirique de ces études me semblait incompatible avec l’exigence

théorique que je souhaitais pour mon enquête. Mais il s’est trouvé que

ma directrice s’aventurait sur ces questions, à un moment où je savais

que je pouvais avoir confiance en elle .

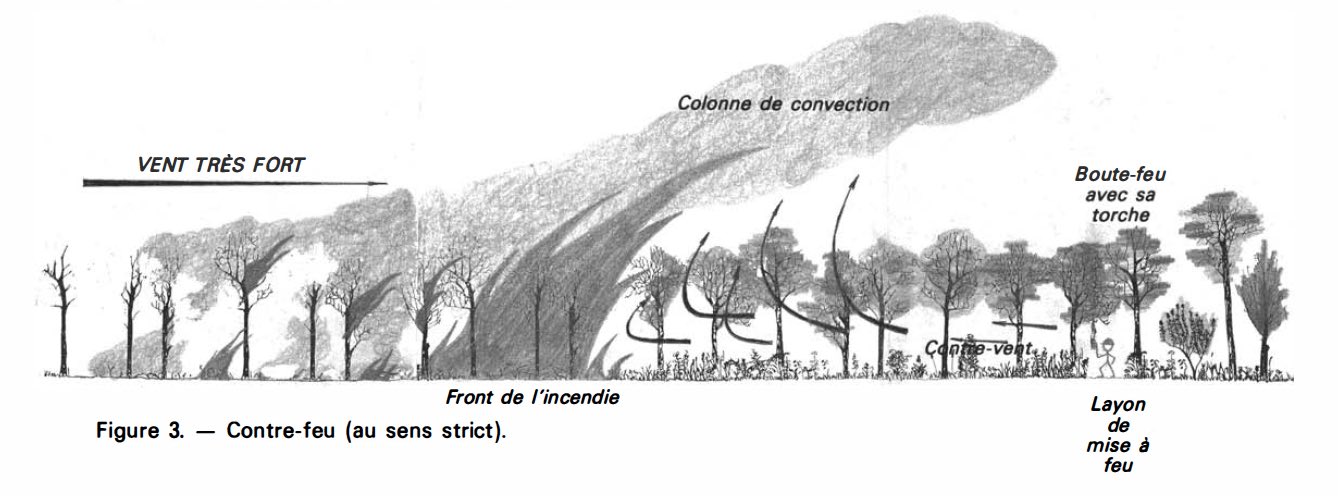

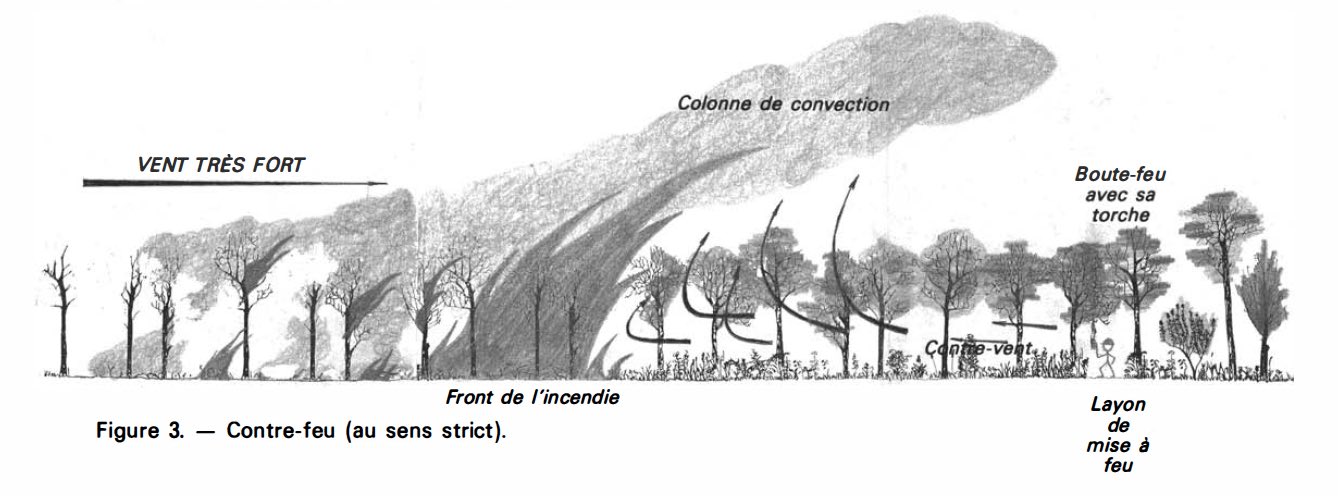

Je me suis saisi de ces études sur le plan

théorique, en ayant en tête instinctivement ce qu’elles me permettraient

une fois de retour sur le terrain - à savoir, allumer un contre-feu :

admettre que j’étais tombé dans le piège de cette catégorie, pour mieux

m’en extraire. C’est ce que j’ai commencé à faire le jour où j’ai rasé

ma moustache.

Source : Guy B enoit

de Coignac, « Le

contre-feu : est-ce la seule technique efficace d’extinction des

grands incendies ? » Forêt

méditerranéenne VIII, n o

2 (1986): 167‑72.

Du moment où j’utilise ce terme, du moment

où j’arbore cette absence de moustache, j’admets être habité par

l’empreinte d’une expérience homosexuelle. Mais par le fait que je

commence à l’utiliser publiquement, je décide que je n’ai pas à en avoir

honte. En quelque sorte, je me convertis à l’homosexualité des

Yéménites : quelque chose que moi

j’appelle homosexualité, mais qui appartient aux Yéménites et qui me

relie à eux. Au moment où je franchis ce pas, je n’ai aucune conscience

des implications de cette stratégie. Je suis au Yémen depuis six

semaines, j’ai le nez dans le guidon, et c’est la situation elle-même

qui m’accule à ce choix.

Tout cela est la conséquence d’un nœud, qui s’est mis en

place en 2003 lors de mon premier séjour. C’est ce que je vais décrire

dans la suite du texte, en me focalisant sur l’histoire de la famille de

Ziad et sur son inscription dans le

quartier du Hawdh al-Ashraf, puis le déroulement de mon premier terrain,

ce « petit printemps arabe » centré sur ma subjectivité, et les

conséquences de cette expérience sur mon passage à l’écriture.

En attendant, voir « Les

clés de mon enquête au Yémen » .

phpMyVisites | Open source web analytics