ORIENT

médiateur social

Retours de flamme

Situation 1 : quelque part en France,

entre 2011 et aujourd'hui.

Pierre est travailleur social. Dans un quartier prioritaire, il accompagne de jeunes personnes dans leurs démarches administratives et leurs candidatures professionnelles. Or de manière récurrente, Pierre se retrouve dans des situations où certains de ses bénéficiaires le draguent avec insistance. Du moins Pierre a-t-il ce sentiment. Mais Pierre fait avec, il considère qu’il en va de l’ordre des choses : ces jeunes ne sont-ils pas avant tout victimes ? D’une part, de politiques délibérées de ségrégation urbaine, menées depuis des décennies ; victimes d’autre part des prédicateurs, qui poussent au repli communautaire et maintiennent ces jeunes dans leur malaise. Alors Pierre s’adapte. Jusqu’au jour où…

Ces jours-ci avec le concept « d’islamogauchisme », de manière confuse et lancinante, les sciences sociales sont accusées de complicité avec les attentats. Et à vrai dire, les chercheurs ont du mal à répondre à cette accusation. De fait quand l’attentat survient, ils ne savent pas identifier leur rôle, la responsabilité éventuelle de leur propre regard. Ce problème a été au coeur de la recherche que j’ai menée au Yémen dans les années 2000, et je peux maintenant apporter certaines réponses quant aux raisons profondes de cette situation. Peu à peu, j’ai pris conscience de l’imbrication étroite entre la vision sociologique du monde, caractérisée par un certain dualisme (esprit vs. matière), et une certaine expérience interactionnelle, attestant apparemment de sa réalité. Sur le terrain, je me débattais quotidiennement avec ce paradoxe, durant les longs mois chaque année que je passais sur place, jusqu’au jour où…

Situation 2 : Taez (Yémen), 2007.

19 août, arrivée vers midi à Taez, pour y effectuer mon quatrième terrain. Je suis toujours sur la place à la tombée de la nuit, quand un incendie se déclare dans le quartier du haut. Je comprends immédiatement. Ce quartier est celui de Ziad, c’est le quartier que j’ai étudié dans ma maîtrise, grâce à mon affinité particulière avec lui, et mon premier mémoire lui est dédié… Là je finis ma deuxième année de thèse, consacrée à l’ensemble de ce secteur et à toutes sortes d’autres questions sociales - et Ziad vient de mettre le feu à sa maison… Je comprends immédiatement, pourtant les gens autour de moi font comme si de rien n’était, ils m’accueillent avec effervescence, comme s’ils n’avaient pas vu la coïncidence. Moi-même, j’ai trop honte pour aborder la chose. Mais les semaines suivantes, peu à peu, je commence à réfléchir différemment…

Situation 3 : Taez, automne 2003 (exhumée 15 ans plus tard)

Fin de mon premier terrain. Je suis au Yémen depuis deux mois, et dans quelques semaines je vais prendre l’avion du retour, emportant avec moi une pile de notes quotidiennes et de « matériaux », pour rédiger ma maîtrise au cours de l’année universitaire. Je commence à peine à connaître cette société, mais l’objet de mon futur mémoire est déjà fixé : un petit quartier du centre-ville, une génération de jeunes citadins un peu désoeuvrés, qui vivent repliés sur le monde de leur enfance. Avec leurs espoirs et leurs rêves, ces jeunes se sont livrés à moi. Ils veulent vraiment que je raconte leur histoire - et en même temps ils me « draguent » avec insistance. Et plus je fais semblant de ne pas voir, plus ils m’embarquent dans des intrigues exubérantes, parlant de l’oppression du Régime et de leur « Révolution ». Une situation hautement déstabilisante, proprement ingérable pour moi, qui vais devoir rédiger un mémoire cohérent. Plus je me débats pour trouver la clé, plus je suis cerné par l’ambiguïté de cette situation.

Je ne peux plus appeler Ziad à la rescousse, l’expert comptable qui m’a socialisé à cet endroit : c’est contre lui que les jeunes ont fait leur « révolution », et Ziad a fini par se retirer dans son village. Ayant complètement perdu la face devant la « Communauté Internationale », il a choisi de me laisser seul aux prises avec ses cousins et amis d’enfance. Ziad insiste pour que je le suive là-bas, mais je sais qu’il m’obligerait à déconstruire toutes mes analyses, et à ce stade ce n’est pas sérieux. D’ailleurs ici, les Yéménites sont tous disposés à répondre à mes questions. La seule ombre au tableau est le grand frère de Ziad, qui travaille avec le Régime dans la Police des souks. Depuis longtemps, on me dit que Nabil est incontrôlable, on suggère avec insistance qu’il pourrait bien me violer. Et toujours ce jeune cousin de Ziad, qui vient me ronronner dans les pattes…

À un certain stade, la pression psychologique devient insoutenable. Après un ultime incident, je trouve finalement refuge auprès d’un autre cousin exilé à Sanaa, qui travaille dans une banque. Waddah n’a rien suivi de l’histoire mais semble disposé à m’aider. Au sein de cette nouvelle relation, les mêmes contradictions ne tarderont pas à apparaître - mais cette fois cela se passe hors-champ, et mon mémoire s’en sortira.

Portant les habits de Waddah, avec un jeune cousin de

Ziad et un voisin,

fin octobre 2003 (juste avant mon retour en France).

Porter la responsabilité de mes représentations

Neuf mois plus tard (juin 2004), à l’Université Paris X - Nanterre, je soutiens une très bonne maîtrise (toujours disponible ici). « Un anthropologue est né », lance le jury unanime… Il n’empêche, je n’ai jamais oublié les circonstances de ce premier passage à l’écriture. J’ai toujours eu vaguement conscience que mon analyse portait en elle-même cette rétroaction, de la part de ceux qu’elle prétendait prendre pour objet. Guidé par les méthodes de l’ethnographie réflexive (et par ma formation antérieure de physicien), j’apprends peu à peu à traiter ce phénomène de rétroaction comme une difficulté inhérente à l’exercice sociologique, et mon enquête trouve finalement là sa cohérence.

Mais parallèlement, je vois le malheur s’abattre d’années en années sur Ziad et sa famille, qui pourtant m’avaient semblé si forts au départ : déboires professionnels, échecs matrimoniaux, ennuis judiciaires, impuissance sexuelle… Le 1er janvier 2007, au téléphone depuis la France, j’apprends la mort de Nabil le frère aîné, décédé la veille dans un accident de voiture. Les jours suivants, comme Ziad refuse de reprendre le poste à la police des souks, on tente de le faire soigner à la clinique psychiatrique, avec des électrochocs. Ziad promet depuis de se venger en mettant le feu. Mais de tout cela, personne ne me dit rien. C’est la grande époque des décapitations d’Occidentaux en Irak, en lien avec l’enlisement américain, et ces images m’obsédent. Je sens confusément que Ziad va faire quelque chose, d’une manière ou d’une autre il va venger la mort de Nabil, aussi ai-je résolu de rester à distance…

« Oh ! Il a fait ça pour que je me convertisse… », me dis-je à moi-même, observant depuis le coin du carrefour la fumée qui s’éleve sur le ciel noir, juste au-dessus du quartier de ma première enquête. Ziad a attendu qu’il n’y ait personne, il a entassé les matelas dans le salon, mis le feu et cadenassé la porte derrière lui. À vrai dire, c’est sans difficulté qu’on a arraché les grilles des fenêtres - dans cette humble maison, il n’y a pas grand-chose à voler. L’incendie maîtrisé par quelques voisins intrépides, Ziad s’est rendu docilement à la police, et tout est rentré dans l’ordre.

C’était donc bien ça : un dernier message qui m’était destiné, qu’en même temps je ne peux recevoir, à moins de me décrédibiliser complètement. Entrant finalement dans le quartier quelques jours plus tard, je trouve Yazid (le troisième frère) en train de lessiver les murs, et je lui donne un coup de main. Ce sera le début d’une longue amitié.

17 novembre 2008, fête de départ à la fin de mon cinquième

terrain (voir aussi vidéo).

Installés à l'entrée du quartier, les voisins (ici

Omar et Mustafa) passent se faire photographier devant

nous…

Commentaires

Objectivisme et rétroaction

L’observateur peut-il être vu ? Telle est la question fondamentale posée par ces situations. Ici un travailleur social, déstabilisé par (s)a volonté d’instaurer avec ses bénéficiaires une relation, et qui s’en remet à l’objectivité de sa mission. Là un anthropologue, dont les enquêtés s’obstinent à ignorer l’histoire parmi eux, quitte à tenir l’un des leurs pour fou (mais qui consentiront finalement à la reconnaître tacitement).

En arrière plan, un questionnement proprement anthropologique sur la conscience européenne : d’où vient-elle ? Quel rapport entretient-elle au monde ?

Le réel est-il affecté par le regard posé sur lui ? Ou est-il comme la pomme tombant de l’arbre, qui ignore l’existence d’Isaac Newton ? Est-il comme l’indien d’Amérique ou l’aborigène d’Australie, totalement médusé face à une formule mathématique, à moins d’être initié par un Européen ? Ou est-il comme le savant médiéval d’expression arabe, redonnant vie à des vieux parchemins grecs, bien en amont de notre « Renaissance » ? Aujourd’hui encore, le monde peut-il nous réserver des surprises ? L’observateur peut-il être vu ?

Faute de poser proprement cette question, la sphère publique française est aujourd’hui le lieu d’une bataille rangée entre des conceptions définitives : d’un côté, les défenseurs de « l’universalisme » (ou le plus souvent, des préjugés propres d’une caste d’éditorialistes parisiens…) ; de l’autre, les pourfendeurs de la « subjectivité blanche », prétendument responsable de tous les maux. Chaque fois, on prétend réduire la marche du monde à un seul mouvement, unilinéaire, censé englober l’Histoire toute entière : soit la suprématie européenne, soit les Décolonisations. On veut croire que ces deux dynamiques s’affrontent comme le Bien et le Mal, alors qu’au fond elles ont partie liée. Pendant ce temps, la France oublie Taez : elle passe complètement à côté de ce qui se déroule ailleurs, en Orient.

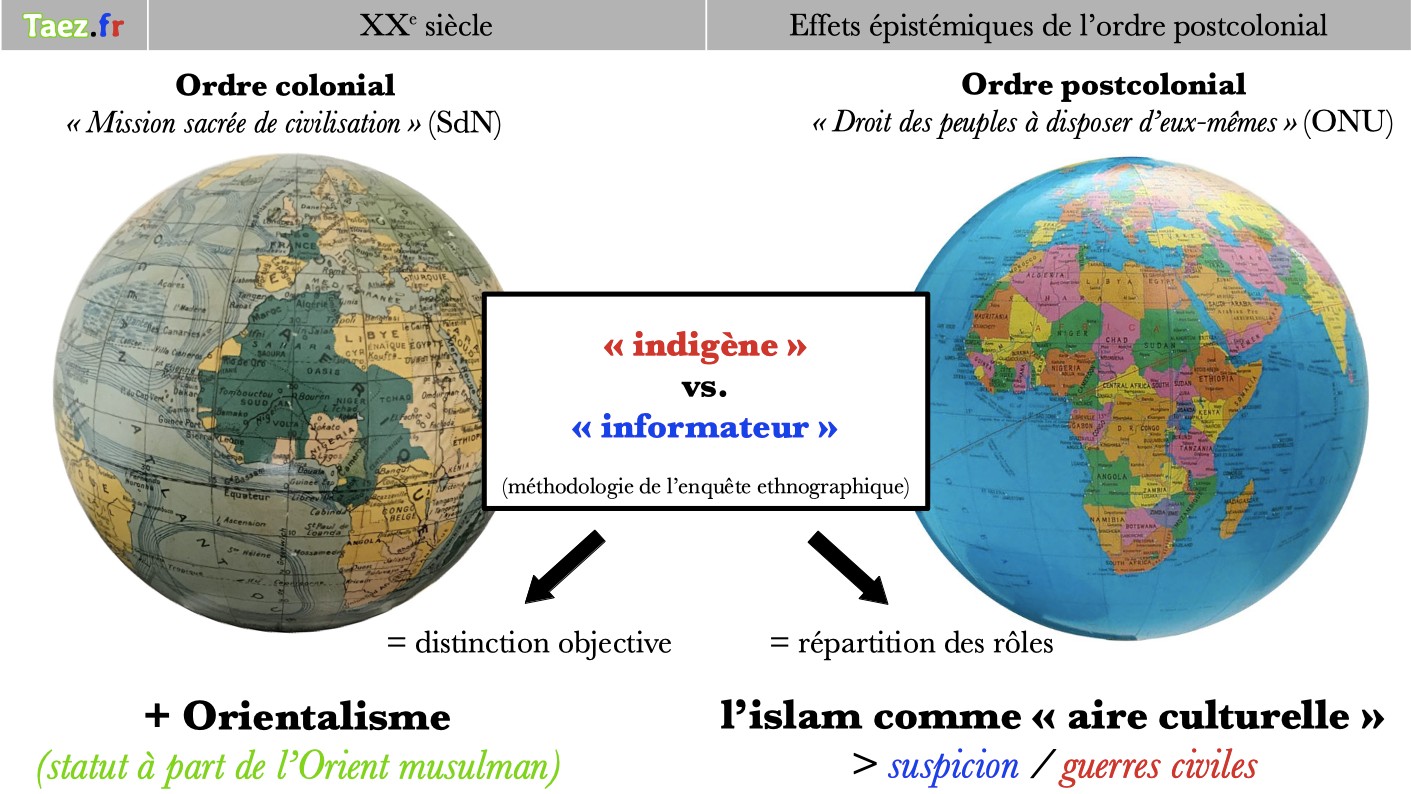

Un décolonialisme à contre-temps

Pour mieux comprendre l’actualité brulante de cette question, dix ans après le tournant qu’ont représenté les Printemps Arabes, il est utile de visionner un document historique : une caméra qui s’aventure au Yémen en 1967, à peine quelques années après l’instauration de la République, accompagnée d’une voix off pas stupide du tout (un certain Olivier Todd, père de l’anthropologue et démographe Emmanuel Todd). Le reporter décrit parfaitement la mise en place d’un certain décorum, indissociable des nouvelles institutions. Nous sommes dans la grande époque des Décolonisations, et le Yémen s’inscrit dans ce nouvel ordre mondial lié à la superpuissance américaine. Cet ordre est fondé sur un nouveau principe du droit international, d’abord avancé par le Président Américain Woodrow Wilson, au sortir de la Première Guerre Mondiale : « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Pour les Yéménites, cela implique d’apprendre à oublier la caméra, et Olivier Todd regarde cela avec beaucoup d’amusement.

Pour moi qui ai passé tant d’énergie à analyser l’ordre interactionnel yéménite - et qui ai su le percer à jour quelques années avant son effondrement - la découverte de ces images a été choc : un peu comme rentrer au mauvais moment dans la chambre des parents. Quoi qu’il en soit, il faut prévenir les « Décoloniaux » : cet ordre ne reviendra pas. Pas plus que ne reviendront les prérogatives que l'ordre postcolonial accordait au chercheur en sciences sociales. L’histoire que je raconte s’inscrit dans un monde révolu.

L’année 2011 restera dans l’Histoire comme celle de l’effondrement des régimes autoritaires arabes issus des Indépendances. Un évènement du Moyen-Orient, inscrit dans un tournant géopolitique plus large, lié au déclin de la superpuissance américaine qui dominait l’ordre international depuis 1945.

Avec sa fameuse formule du « Droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes », l’ordre postcolonial assignait aux sciences sociales une fonction centrale, dans l’établissement de l’ordre politique, et imposait donc certaines contraintes bien particulières à la socialisation du visiteur occidental. En contestant ces contraintes, la « folie » de Ziad était en avance sur son temps. En dénonçant le comportement de sa propre société avec l’Occidental, en tant que mensonge et symptôme d’une corruption plus large, Ziad anticipait l’effondrement de quelques années. Pour qui a vécu de près les évènements de l’année 2011, il est évident que cette fiction postcoloniale ne reviendra pas. Mais les Yéménites eux-mêmes ont mis du temps à l’accepter, et ce n'est que très récemment, en janvier 2021, que Ziad a commencé à bénéficier d’un mouvement de sympathie (voir sur Facebook ici). Après plus de treize années de marginalité implacable, on présente soudain Ziad comme un martyr de la corruption au sens large, ce qui ouvre enfin la voie à la reconnaissance de notre histoire. Car auparavant dans l’opinion générale - et en premier lieu pour les Yéménites francophones qui auraient pu nous soutenir - Ziad n’était qu’un aventurier, coupable d’avoir voulu « jouer perso » avec l’Occidental, et qui recevait simplement la monnaie de sa pièce, comme beaucoup d’autres avant lui.

Banalité de Mohammed Merah

Passons maintenant à la figure de Mohammed Merah, ce jeune Toulousain qui se faisait payer des voyages. Merah prétendait jouer avec les services de renseignement, avec un mélange de sincérité et d’opportunisme - comme il l’avait toujours fait avec les services sociaux. Avec ses 300 mots de vocabulaire, il finit acculé par son propre jeu, mis au défi à ses propre yeux d’être fidèle à son personnage. Il devint ainsi le premier d’une longue série de figures djihadistes françaises. Et près de dix ans plus tard, notre société n’en finit pas d’être hantée par les clones de Mohammed Merah.

L’étreinte entre le jeune Merah et nos propres institutions, voilà ce que nous n’arrivons toujours pas à nous représenter, et qui continue de nous toucher au plus profond. Tant qu'on n'aura pas déminé le traumatisme du pays, et posé cette affaire de manière rigoureuse et dépassionnée, aucune intervention bénéfique ne sera possible auprès de Pierre, de ses collègues, ou des bénéficiaires de nos institutions.

Il faut d’abord remarquer que le jeune Merah, du point de vue de l’institution qui le « traitait », avait surtout frappé par sa « fiabilité » (voir la synthèse de Libération, lors du procès de 2017). Il faut démystifier ce paradoxe, lui enlever toute dimension polémique, et pour cela le détour par mon histoire au Yémen peut être utile. Dans mon histoire, Ziad était précisément celui avec lequel les rapports n’étaient pas de séduction - et ma fascination à son égard n’en était que plus grande. Cette situation prenait sa source dans la profonde ambivalence collective de son entourage, témoignant d’une ambiguïté structurelle de la modernité yéménite - et c’est cette ambivalence que j’avais finalement pris pour objet dans mon enquête, à travers la dimension « homoérotique » de la sociabilité masculine urbaine (voir ici). Car il y avait là des « signaux faibles », déjà en amont de l’année 2011, d’une crise de ce contrat post-colonial, qui lie dans le principe les sciences sociales à leurs enquêtés (précisons que dans toutes ces enquêtes, j'étais porteur d’un permis de recherche, délivré par l’État yéménite en toute souveraineté).

Mohammed Merah était donc considéré comme « fiable », et les médias ne cessent de s’étonner de ce paradoxe apparent, sans jamais interroger l’arrière-plan de cette « fiabilité » - à savoir un climat institutionnel exécrable, notamment entre la Centrale parisienne et le Renseignement toulousain, suite à la désorganisation provoquée par la réforme de 2008 (voir le rapport parlementaire de 2013, section II.A.c). Depuis une décennie, l’affaire Merah est obscurcie par l’action conjointe des journalistes et des sociologues - chacun y allant de son « éclairage » (les inégalités sociales, les discriminations…), de son « scoop » (les supposées « magouilles » des Sarkozistes), laissant aux complotistes le soin de relier entre eux les « faits objectifs ». Les causes profondes de cette situation sont épistémologiques : engoncées dans leurs connaissances, les élites diplômées ne savent plus penser proprement la complexité d’un cas, pour identifier un simple phénomène de rétroaction.

Il faut revenir aux déclarations du

Directeur de la DCRI au moment des faits (Le

Monde du 23 mars 2012) : « C'est

un Janus, quelqu'un qui a une double face. Il faut remonter

à la cassure de son enfance et à ses troubles

psychiatriques… Pour avoir fait ce qu'il a fait, cela relève

davantage d'un problème médical et de fanatisme que d'un

simple parcours djihadiste. » Bernard Squarcini

l’admettait entre les lignes : le jeune Merah leur avait

éclaté entre les mains. Mais Manuel Valls sitôt aux commandes

(et soucieux de tailler son propre espace politique dans cette

affaire) s’emploiera à réintroduire une explication exogène

par les « réseaux djihadistes » (iTélé,

20 janvier 2013). Avec les résultats que l’on sait. Mais

blâmer tel ou tel responsable politique n'a pas grand sens :

c'est toute la société française qui a participé à enfouir

cette affaire, dans les premiers mois de la présidence

Hollande. Notamment les chercheurs en sciences sociales qui

sur l'islam - c'est un corollaire de l'ordre post-colonial -

n'ont jamais appris à porter la responsabilité de leurs

représentations.

C’était en 2012, un an après les révoltes arabes : l’époque où je me démenais dans le monde académique pour sauver mon travail sur le Yémen, dont je connaissais l’importance pour l’avenir du pays. Et d’emblée m’apparut une certaine analogie : premièrement avec la trajectoire de Ziad, qui avait prétendu tutoyer les sciences sociales et s’était retrouvé contraint d’incarner son propre personnage (d’abord à l’échelle de ma maîtrise, ensuite et plus tragiquement à l’échelle de ma thèse). Deuxième analogie avec ma propre trajectoire, physicien prétendant s’aventurer sur le terrain des sciences sociales, troquer son titre de normalien scientifique pour un titre de normalien littéraire, avec les vifs encouragements de la Centrale parisienne, pour finalement s’échouer sur un monde universitaire aixois bien plus réfractaire. En cet été 2012, lorsque furent révélés les détails de l’affaire Merah, cette analogie m’apparaissait limpide. Mais parmi les universitaires, personne ne semblait disposé à voir les choses sous cet angle, à opérer ce « passage en méta » - pas même les nouveaux théoriciens de « l’islamophobie »…

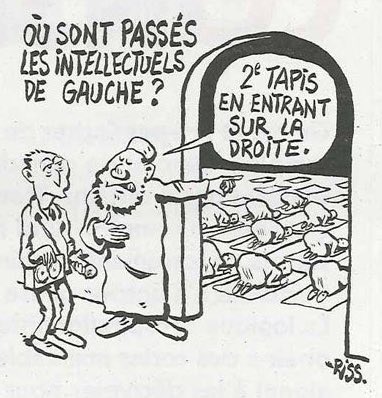

Caricature publiée par Charlie Hebdo en mars 2015

(deux mois après les attentats visant la rédaction), et depuis

constamment reprise

(récemment dans la « liste des 600 gauchistes complices

de l’islam radical qui pourrissent l’université et la

France »).

Ce dessin exprime bien le non-dit qui caractérise la situation

actuelle, dans toute son absurdité.

Une décennie plus tard, toute la sphère publique française est électrisée par un clivage omniprésent, entre dénonciation de « l’islamogauchisme » et dénonciation de « l’islamophobie ». Un débat auquel manque la voix des musulmans eux-mêmes, mais témoignant surtout d’un contexte de défiance généralisée à l’égard des sciences sociales, auquel les universitaires sont bien en peine de répondre. Car malgré tout, la société française a besoin des sciences sociales. À s’en remettre ainsi aveuglément à l’invective et la caricature, elle ne se relèvera pas de sitôt.

Le malaise de Pierre et les « signaux faibles »

Revenons à Pierre, dont la hiérarchie vient de me contacter : elle veut faire appel à moi suite à un problème sérieux, un attentat, ou quelque chose de moins grave, une « brusque radicalisation » ou une « atteinte à la laïcité » - qui suscite en tous cas le malaise de l’équipe. Mon intervention s’inscrit dans un contexte où Pierre, de manière structurelle, est soupçonné de complaisance et de complicité à l’égard d’une population, désormais perçue sous l’angle du « séparatisme ». Et comme on l’a vu, cette accusation touche chez Pierre quelque chose d’intime, dans son engagement et dans sa sensibilité.

Le diagnostique rétroaction est une prestation de

recadrage, conçue pour redécouvrir collectivement la genèse

d’une situation de crise, en respectant l’intégrité de toutes

les personnes impliquées. Rompant avec les explications

exogènes (différence culturelle ou radicalisation religieuse)

qui saturent le débat public, elle reconsidère les

contradictions de notre époque sous l’angle des mécanismes de

rétroaction (cybernétique), et dégage ainsi une marge de

manœuvre pour l’institution.

Au sein de la société française, les rapports des institutions publiques à leurs « bénéficiaires » sont encadrés par le contrat démocratique (y compris en principe pour les institutions subventionnées). Mais dans notre époque postcoloniale tardive, ce contrat manque de vitalité : il est affecté par son démenti flagrant à l’échelle du monde (le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » est usé jusqu’à la corde) et au sein de la société française par l’usure des institutions de la Vième République (conçues en 1958 dans la grande époque des Décolonisations).

Dans ce contexte, que ce soit en tant que travailleur social ou en tant que chercheur sur le terrain, je ne peux me permettre d’être aveugle à ces « signaux faibles », sous peine d’ôter toute pertinence à mes interventions. D’où l’importance de ressaisir l’ordre du monde sous l’angle des rétroactions - la réalité dynamique et mouvante de la complexité anthropologique - plutôt que de s’enfermer dans la stabilité illusoire de l’idéologie. Les agents savent s’adapter, avec une bonne dose de doigté et d’intuition, mais seulement jusqu’à un certain point. Et il est crucial que l’institution suive aussi le mouvement, faute de quoi elle s’expose à des revers retentissants.

Depuis dix ans, la société française est en difficulté pour penser les drames qui la frappent, et ce malgré les efforts de chaque institution, pour apporter à son échelle les réponses adaptées. En réalité, c’est l’ensemble de la société française qui est paralysée, par une habitude de reporter ses contradictions sur le monde extérieur, là où elle n’a aucune prise. Par un réflexe compréhensible, on incite les agents à traquer les « signaux faibles de radicalisation » : comme si les musulmans vivaient dans une bulle à part, une temporalité historique propre, où la crise pourrait être circonscrite… En réalité, l’institution ne fait là que sceller sa propre impuissance.

D'où l'importance de ce recadrage sur la notion d’Orient. En initiant Pierre et ses collègues aux phénomènes de rétroactions, ainsi qu’aux dilemmes méthodologiques des sciences sociales en notre époque postcoloniale tardive, peut-être leur permettrons-nous de redécouvrir une part de leur expérience subjective - comme j’ai pu le faire moi-même dans la société yéménite (après l’incendie de 2007). La neutralité laïque des sciences sociales est le seul terrain, pour dissiper les ambivalences qui hantaient jusque là leur travail - quelles que soient par ailleurs les appartenances confessionnelles ou idéologiques de chacun - et porter collectivement un regard renouvelé sur leur mission.