ORIENT laïcité

En notre époque post-coloniale tardive, la notion de culture est souvent utilisée dans la gestion des rapports interconfessionnels, sans que les protagonistes ne réalisent son caractère dysfonctionnel, qui génère la plupart des contentieux actuels. D’où l’intérêt de revenir aux textes fondamentaux du monothéisme, pour prendre conscience de leur intrication étroite, et comprendre que l’Europe et l’islam ne forment pas des cultures distinctes, au sens anthropologique du terme. Il nous revient de construire d’autres interprétations, plus dynamiques, de nos différences.

Le kikayon de Jonas,

ou la crise de l’écosystème monothéiste

Étude en chantier. Tous commentaires bienvenus.

Premier jet rédigé à Sète, 24 et 26 mars 2021.

Préambule : La figure de Jonas me touche… (lire ici)

Kikayon est un mot hébreux, mentionné dans la Bible hébraïque (Ancien Testament). C’est la plante que Dieu fait pousser pour Jonas sur la plage déserte, après qu’il a été recraché par la baleine. S’agit-t-il d’un plant de courge, ou d’une plante plus verticale, un ricin peut-être ? Les commentateurs hésitent. Le Coran parle de shajaratun min yaqtîn (شجرة من يقطين) - littéralement « un arbre à courge » (Coran 37:146). Quoi qu’il en soit, Jonas en tirera ombre, subsistance, et le courage de retourner vers Ninive, la Capitale de l’Empire.

« Nous l’envoyâmes vers cent mille hommes ou plus, qui crurent, et Nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps » (Coran 37:147-148).

Donc c’est une histoire qui finit bien : la prédication de Jonas est finalement accueillie par la société assyrienne, qui parvient à se réformer, et évite ainsi la catastrophe. De toutes les histoires bibliques, c’est l’exception qui confirme la règle :

« Une cité a-t-elle jamais cru, et profité ensuite de sa croyance, à part le peuple de Jonas ? Lorsqu’ils eurent cru, Nous leur déblayâmes le châtiment d’ignominie dans la vie présente, et leur donnâmes jouissance d’un certain délai. » (Coran 10:98)

Alors quel rôle la plante a-t-elle joué dans cette affaire ? En apparence aucun. On parle beaucoup du kikayon dans les traditions juives et chrétiennes, mais comme nous le verrons plus loin, son rôle salvateur est occulté par un déplacement. Dans le contexte de la polémique judéo-chrétienne, rien n’invite à voir l’histoire de Jonas comme une histoire naturelle :

•ni l’Église chrétienne, qui voit Jonas comme le signe annonciateur d’un évènement surnaturel - la mort et la résurrection du Christ - synonyme de son propre avènement (voir Matthieu 12:38-41, Luc 11:29-32) ;

•ni le judaïsme devenu diasporique, pour qui l’histoire se ramène à un douloureux paradoxe : Jonas sauve Ninive, qui sera responsable de la première destruction du Temple. C’est ce paradoxe, devenu existentiel, qui capte l’anecdote du kikayon dans le chapitre 4 du Livre de Jonas, occultant la dimension naturaliste de l’histoire, quitte à tourner en dérision la figure de Jonas.

Sur le caractère satyrique du personnage de Jonas dans la Bible hébraïque, voir cette thèse soutenue en 2019 à l’Université de Sydney, intitulée : « “Qui sait ?” Lire le Livre de Jonas comme un défi satirique à la théodicée de l’Exil ». La thèse arrive précisément à ces conclusions, bien que faisant totalement abstraction de la tradition islamique dans ses 363 pages, comme c’est la norme dans le monde universitaire occidental. L’ostracisation de la théologie islamique passe pour naturelle : l’islam, ça se passe ailleurs, plus tard, dans des pays plus lointains…

Cette situation, flagrante dans les études bibliques, ne fait que refléter l’attitude des sciences sociales plus largement à l’égard de l’islam. Tout autant que l’orientalisme colonial, ces études historico-critiques modernes sont saturées de prémisses théologiques, mais à leur insu, et elles se réclament pourtant de la neutralité laïque. Bien évidemment, cette « infraction à la laïcité » n’intéresse personne, et elle arrange finalement bon nombre de diplômés musulmans, qui trouvent ainsi leur place dans cette « grande entreprise de (mé)connaissance ». C’est pourtant là, et seulement là, que « l’islamo-gauchisme » pourrait être défini rigoureusement. Par un retournement caractéristique de notre ère post-coloniale tardive, on aborde la théologie islamique comme s’il s’agissait d’un « cargo culte » aborigène :

Ce qui importe le plus à présent, c’est de souligner la manière dont cette figure prophétique, alors qu’elle renvoie aux figures bibliques correspondantes, finit par être non cohérente, peu intégrée, et une véritable pierre d’achoppement, même dans le contexte de la prophétologie islamique. » Ida Zilio-Grandi, « Jonas, un prophète biblique dans l’islam », Revue de l’histoire des religions, 3:2006, pp. 283-318.

D’où l’importance de restituer la cohérence de Jonas, dans la lecture canonique de l’islam sunnite (ici Ibn Kathir et Al-Kisâ’î) : sa capacité à placer les sources bibliques sous une lumière directe, naturelle. Et la crise écologique nous apparaît alors enracinée dans le fonctionnement-même de l’écosystème monothéiste.

En lisant l’exégèse médiévale, qu’elle soit musulmane, juive ou chrétienne, nul doute que les commentaires étaient construits en écho les uns aux autres : chacun trouvait une certaine cohérence dans sa propre tradition, sans avoir besoin pour cela d’ignorer les traditions des autres. D’ailleurs à l’origine, l’islam réaffirmait la pleine appartenance de Jonas à la lignée de ses prophètes. Selon certaines paroles attribuées à Mohammed, de transmission solide :

« Que personne ne dise de moi que je suis meilleur que Younès Ibn Mata » (et dans une autre version : « Ne me préférez pas aux autres Prophètes et à Jonas Ibn Mata »). Hadith rapporté par l’imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim et Abu Dawud.

Mais chez les commentateurs musulmans contemporains, la figure de Jonas est globalement peu investie. Dans les sermons du vendredi, Jonas est réduit à une figure de la repentance, accompagnée d’une jolie légende sur son passage dans le ventre de la baleine. Personne ne parle de yaqtîn « l’arbre à courge », si ce n’est pour vendre des crèmes de beauté et faire l’éloge d’une « naturopathie » islamique. La question centrale de l’histoire est totalement évacuée : celle du témoignage au coeur de l’Empire.

L’histoire de Jonas commence par les déboires d’un jeune premier, au sortir de ses études. Enfant pauvre élevé par des savants ascétiques (selon Al-Kisâ’î) de sept à vingt-cinq ans, Jonas est envoyé une première fois à Ninive, Capitale de l’Empire Assyrien, qui dominait à l’époque la Palestine. Pendant quarante jours il invite ces polythéistes à se repentir, mais on le traite de fou et il n’est pas écouté. Jonas se retire sur les hauteurs, s’attendant à voir la destruction de la ville. Mais comme la punition divine tarde à se produire, vexé, il retourne sur la côte et embarque sur un bateau.

« L’homme au poisson, quand il s’en fut en colère, pensait que nous ne pouvions rien sur lui… » (Coran 21:87)

Au cours du voyage, une tempête se lève. L’équipage cherche à apaiser le courroux divin, et le sort ne cesse de le désigner pour être jeté à la mer. Jonas comprend que sa présence sur le bateau met en danger ses camarades, et saute dans la mer. Il est avalé par le poisson.

« Puis il fit, dans les ténèbres, l’appel que voici : “Il n’y a de dieu que Dieu, pureté à toi ! J’ai été vraiment du nombre des injustes…”. Alors Nous lui répondîmes et le sauvâmes de son angoisse. Ainsi Nous sauvons les croyants. » (Coran 21:87)

Entre temps à Ninive (selon Ibn Kathir), les Assyriens ont commencé à prendre au sérieux les avertissements de Jonas, et espèrent maintenant son retour. Le voyant revenir après une telle aventure, ils se réforment, et échappent ainsi à la catastrophe. Autrement dit, insiste Ibn Kathir, ce qui fit croire toute une cité n’est pas juste une histoire ponctuelle, fut-elle miraculeuse, plutôt une longue séquence d’interaction cohérente : la constance de Jonas dans son interpellation « citoyenne », combinée aux épreuves que Dieu lui fait subir personnellement… De même, ce n’est pas le plant de courge à lui tout seul qui permet à Jonas d’entrevoir la lumière, mais le fait qu’il apparaisse au moment le plus désespéré… Dieu a préparé Jonas à recevoir l’enseignement du kikayon, par la rigueur implacable du destin, en lui rappelant sa propre appartenance à l’ordre naturel. Mais pour cela, encore fallait-il au préalable que Jonas saute du bateau…

Il y a une cohérence dans cette histoire, à laquelle l’exégèse coranique nous donne un accès privilégié en quelques versets - essentiellement 37:139-148, trois allusions isolées en 10:98, 21:87, 68:48-50, et deux simples mentions 4:163 et 6:86 : six occurrences en tout et pour tout. Le Coran travaille comme un ostéopathe, intervenant sur des points précis d’un corpus narratif supposé connu, pour en restaurer l’équilibre organique. D’où sa nature essentiellement allusive, ou digitale.

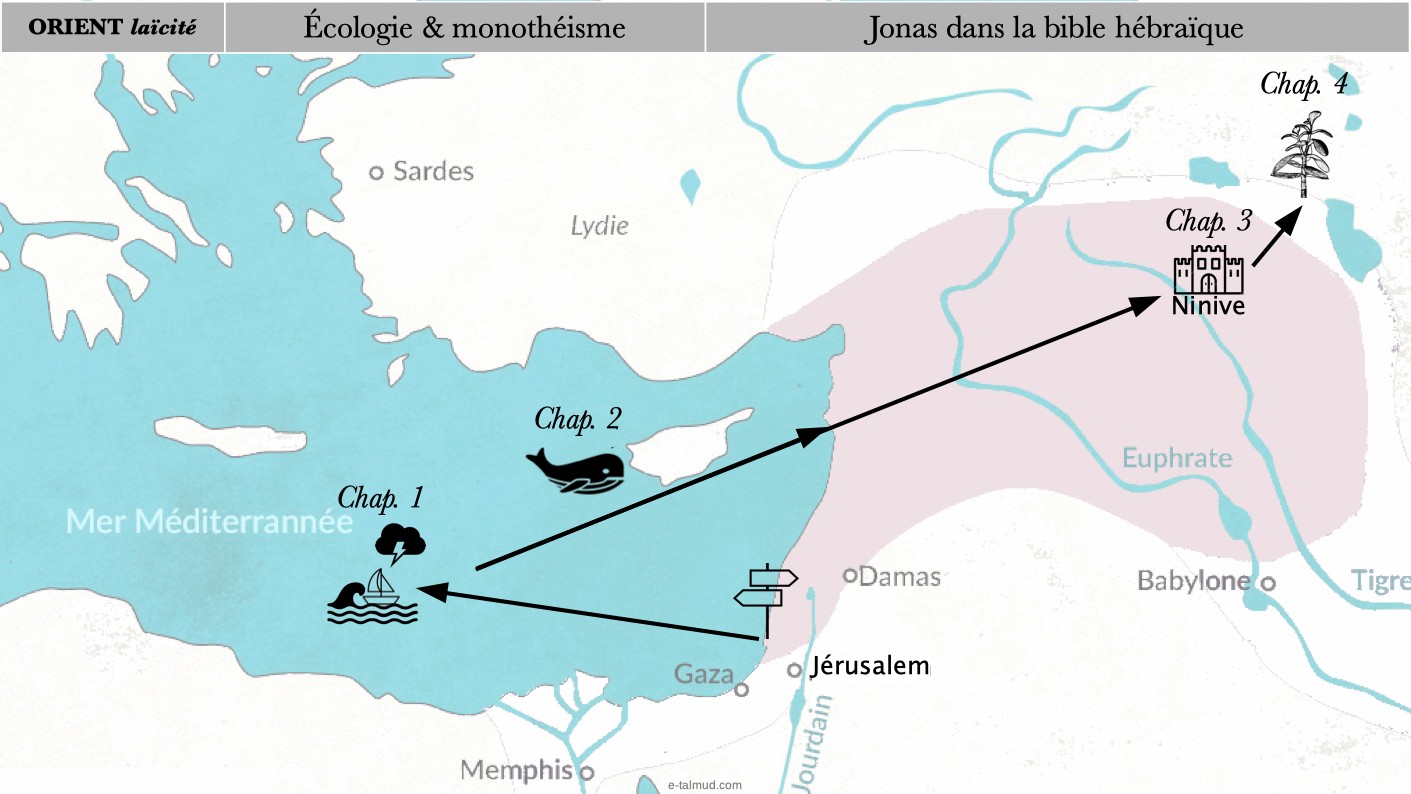

Par contraste la Bible hébraïque, texte beaucoup plus ancien, fonctionne à l’évidence de manière analogique. En ce qui concerne le Livre de Jonas, le récit relativement court est organisé autour de quatre scènes marquantes.

Construite sur un plan chronologique et structuré, la Bible nous rend l’histoire bien plus accessible, chaque tableau occasionnant une profusion de détails… Mais dans certains cas, ce fonctionnement obscurcit passablement le sens de l’histoire, la cohérence psychologique des situations - du moins pour le néophyte.

Ainsi dans le Livre de Jonas tel qu’il est parvenu jusqu’à nous, la narration hébraïque a fondu plusieurs éléments pour former un quatrième tableau, centré sur le plan de courge (kikayon). Du milieu de l’histoire où elle avait poussé, cette plante est ainsi « rempotée » tout à la fin, avec de la terre prise au tout début. Elle devient une sorte d’emblème de toute l’histoire, dont on a oublié l’origine, occasionnant un méta-commentaire très général sur la vanité du geste prophétique au regard de la miséricorde divine.

Chapitre 4 à lire ici.

(je n’ai pas repéré de différence significative entre la version catholique d’une part, la version juive / protestante d’autre part).

Cette synthèse était devenue obscure pour les modernes, elle devient limpide à la lumière des sources islamiques, illustration de la complémentarité des sources. Entre le Prophète et la plante nourricière, on perçoit encore une forme d’identification, mais qui passe pour le caprice d’un enfant. Le Prophète Jonas y apparaît colérique, et en même temps méditatif comme un vieux sage, un personnage assez grotesque en somme.

Par réaction, l’islam a souvent insisté sur le sérieux de cette figure (voir les hadiths précédemment cités). Jonas n’est pas un prophète de second rang, sous prétexte que Ninive n’a pas été détruite : ce n’est pas le cataclysme qui fait le prophète. Ou sous prétexte qu’il aurait dévié de sa mission : car toute trajectoire prophétique, dans les faits, traverse des méandres d’incertitude. L’islam refuse de faire de Jonas une figure grotesque. Les commentaires d’Al-Kisâ’î et d’Ibn Kathir, on l’a vu, prennent soin de reconstruire la cohérence de cet épisode, quand bien même il représenterait seulement quelques versets du livre saint. Car en arrière-plan de Jonas, il y a Jésus, celui du Nouveau Testament…

« Quelques spécialistes de la Loi et des pharisiens intervinrent en disant : Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. Il leur répondit : Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux ! Un signe... il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. » (Matthieu 12:38-41 voir aussi Luc 11:29-32 )

Je ne m’aventurerai pas dans le commentaire de ce passage, faute de connaissances suffisantes. Mais ce lien entre les différentes figures prophétiques est évidemment aussi à l’esprit des commentateurs musulmans médiévaux, car le monothéisme est un écosystème. Derrière le Jonas du chapitre 4, ce vieux sage qui s’énerve comme un enfant, le lecteur musulman sait qu’il y a la question du Christ (al-masîh), et la réception clivée de son message : clivée entre l’Église chrétienne et le judaïsme devenu rabbinique, les uns voyant en Jésus un faux prophète - dont on peut bien rire, le destin l’ayant tourné en ridicule… - et ceux qui voient en lui le fils de Dieu, dont la mort puis la résurrection sont à elles seules l’instrument de la rédemption, pour toute une civilisation. Question fondamentalement irrésolue, et pour toujours. Si ce n’est que l’islam trace la possibilité d’un chemin, fut-ce à travers des figures mineures et périphériques : c’est là son rôle dans l’écosystème monothéiste.

Et c’est à la lumière de cette intelligence qu’il faut mesurer la démission actuelle des lettrés musulmans, dont la seule obsession est de se prémunir contre l’influence des « isra’îliyât » (les traditions bibliques intégrées dans la tradition musulmane). Or le Coran lui-même ne prend sens que dans ce réseau intertextuel, en l’investissant de manière critique. Ceux-là se réclament d’Ibn Kathir, comme d’Ibn Taymiyya et d’autres : ils les utilisent comme alibi, sans suivre leur exemple sur le fond. Ils ressemblent à Jonas dans sa toute prime jeunesse : puisque cet empire d’infidèles est voué au feu, à quoi bon témoigner ?!… Les voilà donc embarqués à leur tour sur le bateau nationaliste, jetant par dessus bord les prophètes accessoires (Jonas, Abraham, Jésus…), avec leurs doubles arabes (Younès, Ibrahim, ‘Îssa…) ligotés et bâillonnés dans la cale, et l’ombre de Mohammed comme seul capitaine du bateau. Mais cette baleine-là ne les recrachera nulle part, faute d’un chemin pour le repentir. En notre époque post-coloniale tardive, la tempête ne cesse de monter en intensité et ceux là s’en étonnent, dénonçant « l’islamophobie », allant même jusqu’à comparer leur damnation à celle du peuple juif. Or l’agressivité est bien légitime en vérité, contre cet islam qui démissionne de sa mission dans la modernité, et contre ces musulmans diplômés qui prennent en otage l’intuition monothéiste au profit d’aventures égoïstes, à tous les niveaux. Jonas n’est pas près de ne plus être pris pour fou.

Le kikayon est le nom d’un rendez-vous manqué, que j’habite et dont je fais l’ethnographie, depuis presque deux décennies. Cette petite plante me tient compagnie. Avec sa simplicité et son élégance, je l’associe au compagnonnage intellectuel de Gregory Bateson (1904-1980), grand anthropologue du vingtième siècle et biologiste de formation, qui a joué un rôle central dans mon cheminement. Lui qui disait :

« Evidemment, on peut enseigner l'histoire naturelle comme si c'était un sujet mort. Je sais cela, mais je crois aussi que la monstrueuse pathologie atomiste que l'on rencontre aux nivaux individuel, familial, national et international - la pathologie du mode de pensée erroné dans lequel nous vivons tous - ne pourra être corrigée, en fin de compte, que par l'extraordinaire découverte des relations qui font la beauté de la nature. »

Bateson Gregory, Une Unité sacrée. Quelques pas de plus vers une écologie de l’esprit (Seuil 1998).