« Je ne viendrai pas m’allonger moi-aussi

sur des soubassements truqués de part en part,

En ces temps où il sonne encore “radical” d’appeler un chat un

chat. »

A spade (2006)

Voici une longue note, à partir de « a

spade », une chanson du dernier album que j’aime

énormément (paroles

ici). On pourrait s’amuser à recenser les

passages où AD adopte le langage des sciences sociales (révolte

contre le QCM normalisé : la réponse est fonction de la

question…), ou encore s’interroger sur la manière délibérément

hallucinée dont elle mobilise le féminisme (« Quand

finirons-nous par faire enfin tourner la roue de l’histoire

humaine ? »). Mais je voudrais surtout faire un commentaire sur

la forme, qui ici rejoint le fond.

La chanson se présente comme un mélange assez

étrange, baroque peut-être, de divagations philosophiques,

existentielles et politiques, le tout baigné dans une musique

délibérément mystérieuse et oppressante. Une atmosphère de

cauchemars, en somme. Ou peut-être la lucidité si particulière

d’un rêve éveillé, qui lui laisse entrevoir le « dénominateur

commun des guerres de l’Histoire »…

Ani Difranco vit les drames de son époque à la première

personne. Cela était déjà particulièrement évident dans le poème

« Serpentine »

(2002), qui s’ouvre sur ces mots : « Dès que je réponds au

téléphone, Pavlov m’envoie au visage d’autres mauvaises

nouvelles, alors quand je suis à la maison je le laisse sonner

et puis je joue, je chante… ». Le propos est difficile, vraiment

pas sexy ; la chanson agonise dans une sorte de gémissement…

Personnellement j’adore le solo introductif de la chanson, je le

trouve magnifique… mais généralement je zappe. « A Spade »,

c’est autre chose, la sublimation est d’un autre ordre. Au

Yémen, je l’écoute en fermant les yeux, le casque sur les

oreilles ; ici je monte le volume de la chaîne…

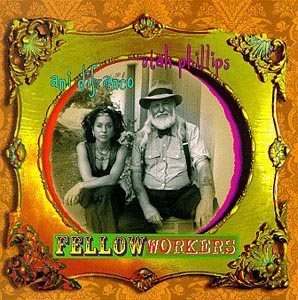

Que s’est-il passé entre 2002 et 2006, durant

ces années de guerre en Irak ? Alors qu’apparemment en 2002 il

lui arrivait de « ne pas répondre au téléphone », elle s’est

trouvée propulsée comme la muse du mouvement

pacifiste américain. En témoigne par exemple le livre d’Antonio

Negri « Empire », qui s’ouvre avec cette citation de « my IQ »

(1993) : « Every tool is a weapon, if you hold it right ». Mais

on peut aussi prendre la mesure du phénomène en regardant les

films militants : le film d’Amy Goodman dont je parle ailleurs,

ceux de Michael Moore il me semble ; on m’a parlé aussi du

« monde selon Bush »… Bref, Ani Difranco est devenue la

bande-son qui s’impose, la voix d’une Amérique sans voix face au

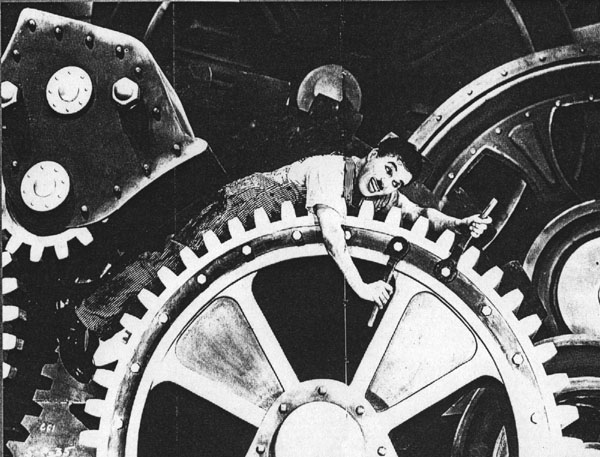

spectacle des enfants irakiens déchiquetés. Elle est donc à

présent, dans sa personne même, un rouage

du Drame (cette situation, j’aime la rapprocher de celle d’un

ethnologue faisant l’expérience personnelle, dans son corps, du

« choc des civilisations » - c’est là au fond le propos de ce

blog).

Bien entendu, l’exposition particulière d’Ani

Difranco modifie nécessairement la manière dont elle vit

l’actualité et en parle. Les enjeux deviennent d’un autre ordre

(d’où l’injonction à « s’y

mettre » de 2005). Pour saisir l’ampleur de la

métamorphose, il n’y a qu’à repenser à sa fébrilité au moment de

lancer « Self-evident » au visage du public New-Yorkais quelques

mois après le 11 septembre 2001 (qu’elle évoque dans l’enregistrement

de Carnegie Hall). A présent, cette gêne a

manifestement disparu : pour vous en rendre compte, allez voir

cette vidéo-pirate

de « your next bold move » en 2007. Il y aurait vraiment

une analyse à faire de ce mélange d’informel et de gravité, de

la manière dont elle négocie la chanson, dont elle la

« performe », et de ce que cela dénote du mouvement qu’elle

parvient à incarner. Or cette gestion est avant-tout d’ordre

personnel : une renégociation de l’intimité, dans des

circonstances où elle se trouve dans une certaine mesure

dépossédée d’elle-même. C’est dans ce cadre qu’il faut

comprendre le « glissement prophétique » auquel on assiste dans

l’album « reprieve ». Ani Difranco ne peut plus parler de la

guerre à la première personne, il lui faut à présent mobiliser Hiroshima,

la Grande Roue de l’Histoire Humaine et la Maternité Féconde,

seule garante du Renouveau (chez quelqu’un qui, par

ailleurs, prend régulièrement position pour défendre le droit

à l’avortement) :

« Feminism ain’t about equality, it’s about

reprieve ».

Mais la question que je voudrais poser est :

pourquoi elle ? C’est là la question intéressante, consistant à

aborder le phénomène en micro-historien, comme Giovanni

Levi avec son « exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle ».

Pourquoi précisément cette chanteuse a-t-elle assumé ce

rôle-là ? Pourquoi est-ce elle, de tous les musiciens partageant

son envergure, qui a su produire un poème comme « Self-evident »

dans ces circonstances historiques précises ? La réponse se

trouve largement dans la trajectoire d’Ani Difranco, dans une indépendance

dont souvent on ne mesure pas l’importance, tant nous sommes au

fond accoutumés à l’asservissement de l’expression artistique, y

compris sous ses formes “militantes”.

La profondeur du malentendu peut s’observer avec « A Spade »,

dans cette forme « baroque » et dans les réserves qu’elle

suscitera chez un auditeur français qui, n’aillant pas suivi

l’histoire depuis le début, trouvera tout cela assez écœurant et

manquant franchement de subtilité. S’il y a quiproquo, c’est que

l’auditeur français s’attend en fait intuitivement à un exercice

de style, répondant aux critères propres de la « chanson

engagée » : caractère inachevé, « brouillon », « spontané » ;

une chanson trop “léchée”, ça fera chanson humanitaire de

supermarché… C’est qu’il y a en France une manière légitime

d’être politisé : un ton adapté, peut-être surtout une posture

et une « juste distance »… Ces critères doivent exister, faute

de quoi nous serions bien en peine de distinguer la

« véritable » chanson engagée de celle que nous entendons en

faisant nos course, quand Virgin et Monoprix, main dans la main,

nous expliquent quoi penser de la « petite

fille Afghane de l’autre coté de la Terre ».

Sauf que par la censure qu’ils exercent, ces (contre-)critères esthétiques ménagent

finalement une modalité réglée de l’engagement, qui contribue à

son tour à brouiller les pistes.

C’est là que j’en viens à Bateson : appeler un chat à chat,

c’est d’abord être capable de produire un cri, et pas seulement

ce qui le dénote. Au sens où Gregory Bateson, dans sa « théorie

du jeu et du fantasme », observant de jeunes singes en train de

jouer au zoo, explique que « le mordillage ludique dénote une

morsure, sans pour autant dénoter ce que dénoterait une

morsure » (p.250 de « vers une écologie de l’esprit »). De même

que les boutades « homoérotiques », au sein des groupes

masculins de pairs, dénotent l’homosexualité sans pour autant

être équivalentes à une homosexualité effective ; la vraie makhnatha

commence quand on ne sait plus faire la différence entre les

deux. Lorsqu’on ne distingue plus la contestation de ses

attributs conventionnels, parce qu’il importe surtout de savoir

se moquer, avec les Inconnus, des « Florent

Brunel » en tous genre… Ou encore lorsque tout

le monde semble croire qu’il suffit, pour déréaliser la guerre

en Irak, de ne pas être dupe des effets de réel produits par

CNN.

Je dérive et je commence à être long… Le fond

du problème, c’est combien l’inflation de médiatisation (au sens

anthropologique) qui caractérise la modernité occidentale rend

problématique le témoignage lui-même (tout comme l’honneur…).

Cela vaut pour une chanteuse engagée comme pour un ethnographe,

potentiellement un « circumstantial

activist » lui-aussi. Sauf qu’aujourd’hui en France, le

seul prof dans mon cursus d’anthropologie qui m’a préparé à ce

genre de questions, c’est Rémo Guidieri, et manifestement les

gens de Nanterre le considéraient comme un vieux fou… Alors ma

foi, heureusement qu’Ani Difranco est là, avec ses cauchemars

grandiloquents, qui sont aussi les miens.

Dear

friends, women and men, what better time to face

That we’ve been looking for the answer to war in the wrong

place.